宇治、お茶の産地を訪ねて ━ 緑の絨毯!宗円の息吹と極上茶園

はじめに

古都の風情が今も色濃く残る京都府宇治市は、日本を代表する茶の産地として、その名声は国内外に知れ渡っています。

千年の時を超え、育まれてきた宇治茶は、その豊かな香りと奥深い味わいで、多くの人々を魅了してきました。

新芽の摘み取りを直前に控えた4月下旬。

私は宇治茶の歴史と伝統が息づくその魅力を深く探るべく、現地に足を運びました。向かった先は、宇治茶の真髄に触れることができる二つの場所。

一つは、宇治茶の礎を築いた偉人、永谷宗円の生家。そしてもう一つは、最高級の玉露が育まれる息をのむほど美しい茶園です。

これらの場所を巡りながら、宇治茶の奥深い歴史、製法、そして一杯のお茶に込められた人々の熱い想いを深く掘り下げていきたいと思います。

お茶の栽培は大福谷からスタート

宇治茶の主要産地「宇治田原町」。鎌倉時代、京都洛西・高山寺を再興したことでも有名な明恵上人の弟子によってこの地に栽培方法がもたらされたといわれています。

最初に茶の木が植えられたのは、霊峰・鷲峰山のふもとに広がる谷あい・大福谷の奥地。

周囲の樹木で風や日光がほどよく遮られ、霜が降りず、栽培に適した環境であったことから、大福谷のお茶は評判を呼び、幕府や宮中にも献じられたと伝わります。

宇治茶の革新者 - 永谷宗円の生家を訪ねて

宇治茶の歴史を語る上で、決して外すことのできない人物、それが日本緑茶の祖・永谷宗円です。

江戸時代中期の京都・宇治田原で代々続く茶農家の息子として生を受けた永谷宗円は、煎茶の製法を確立した人物として知られています。

今では一般的に飲まれている緑茶ですが、民衆に緑茶が広まったのは江戸時代。

それまで主流だった”緑茶”は、新芽と古葉を区別せずに加熱処理を加えただけの、今とは味も風味も全く異なる茶色いお茶でした。

宗円は15年かけてお茶の製法を研究し、1738年(元文3年)、ついに蒸した茶葉を揉みながら乾燥させる「宇治製法(青製煎茶製法)」を考案。色・味・香りに優れた緑色のお茶を生み出します。

これにより、手軽に飲める煎茶が広く普及し、日本の茶文化に大きな変革をもたらしました。

新製煎茶江戸へ 山本嘉兵衛との出会い

永谷宗円は、苦心して完成させた煎茶を携え、販路を求めて江戸の地を訪れました。

しかし、当時当たり前だった茶色い煎じ茶とはあまりに異なるため、多くの茶商はその斬新な味わいに戸惑い、買い取ろうとはしませんでした。

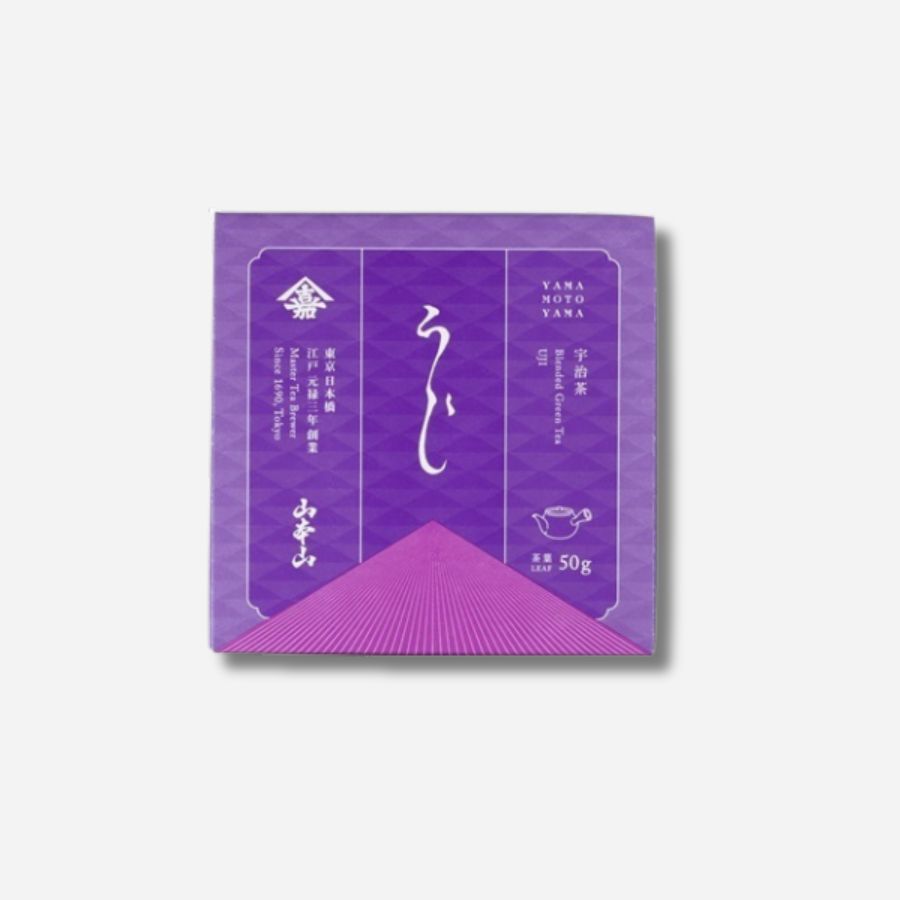

幾度となく門前払いをされる中、最後に辿り着いたのが日本橋の茶商、「山本屋(現:山本山)」でした。

当主の山本嘉兵衛は、宗円が淹れた煎茶を一口味わうと、その清々しい香りと奥深い旨さに深く感銘を受け、即座に買い取りを決定。さらに、翌年の収穫分まで購入することを約束したのです。

この山本嘉兵衛の英断が、煎茶が江戸、そして全国へと広まっていく大きなきっかけとなりました。その功績を物語るように、かつて宇治の茶畑は、敬意と親しみを込めて「嘉兵衛畑」と呼ばれていたのです。

宗円の生家を訪れると、静かで落ち着いた佇まいの中に、日本の茶文化を大きく変革した情熱が息づいているのを感じます。

茅葺屋根の質素な建物は、宗円が生きた江戸時代の簡素な暮らしぶりを今に伝え、庭の緑が、彼が茶葉と真摯に向き合ったであろう時間を静かに物語っているようです。

生家には、宗円が考案したとされる煎茶製法に関する資料や、当時製茶に使われていた焙炉(ほいろ)の跡も残されていました。

使われていた茶道具などが展示されており、その一つひとつから、彼が十五年もの間、試行錯誤を重ね、より美味しいお茶を追求した足跡を垣間見ることができます。

「茶は養生の仙薬なり」という言葉を残したとされる宗円。この言葉には、単なる嗜好品としてだけでなく、人々の健康を支えるものとして茶を捉えていた彼の深い信念が表れています。

宗円の革新的な精神と、茶に対する真摯な想いは、現代の宇治茶職人たちにも脈々と受け継がれ、高品質な宇治茶を作り続ける原動力となっているのです。

極上の味わいを求めて - 玉露茶園を訪ねて

続いて私は、玉露が育まれる茶園へと向かいました。

宇治の深く静かな緑に包まれた山道を奥へ進むと、景色は一変。緑の天蓋がどこまでも広がる異世界のようで、広大な茶畑が一面、黒いシートや藁で丁寧に覆われています。

この独特の、まるで秘密めいた光景こそが、玉露栽培の核心、「被覆栽培」と呼ばれる他に類を見ない育成方法なのです。

被覆栽培の最も重要な目的は、収穫前の大切な期間、およそ20日間、茶葉への陽光を徹底的に遮断することにあります。

光を制限することで、茶葉はゆっくりと滋養を蓄えながら成長し、その内部の成分組成を大きく変化させるのです。

通常、日光を浴びることで増加する苦味成分であるカテキンの生成は抑制され、その代わりに、甘みと奥深い旨味の源となるアミノ酸、特にテアニンが豊かに凝縮されます。

厚い覆いの下は、外界の光を遮断した薄暗がり。外界の喧騒とは隔絶された静寂と、しっとりとした柔らかな空気を感じます。そこで息づく茶葉は、まるで大切に守られた秘宝のように、ひっそりと、しかし力強く成長を続けていました。

通常の露天栽培の茶葉に見られる力強い緑色とは異なり、被覆された茶葉は、光を求めて黄緑色に近い、柔らかな色合いをしています。この繊細な色合いからも、手間暇かけて育てられていることが伺えます。

「被覆をすることで、茶葉は過度なストレスを受けることなく、ゆっくりと、そしてたっぷりと養分を蓄えることができるんです」と、この茶園を代々営む大川さんは教えてくださいました。

被覆を行う時期、光を遮る割合、そして覆いに使用する素材の種類一つひとつに至るまで、長年の経験に裏打ちされた、熟練の茶師の眼が光ります。

高品質な玉露を育むためには、土壌管理や剪定、病害虫対策といった、日々の丹念な手入れが不可欠です。

まさに茶葉の声を聞くかのように、その年の気候、そして一枚一枚の葉のわずかな成長具合をつぶさに見極め、寸分狂わぬ調整が施されるのです。

肥料の種類や与えるタイミング、茶葉を摘む時期。わずかの差が、茶葉の風味を大きく左右するほど繊細な世界です。

だからこそ、肥料選びには並々ならぬこだわりを持ちます。肥料の種類によって茶葉の味は大きく変わるそうです。

大川さんの農園では、牛肉粕、油粕、魚粕、かんきつといった様々な有機肥料に加え、貴重な蹄角までも用いるなど、長年の経験に裏打ちされた独自の工夫が凝らされていました。

玉露が「茶の芸術品」と称されるのは、このような手間暇を惜しまない、細部にまで神経を行き届かせた栽培方法と、それによって生み出される他に類を見ない、深くまろやかな味わいにあります。

太陽の光をあえて遮断するという、自然の摂理に逆らうかのような逆説的な方法によって、茶葉の持つ力を最大限に引き出し、滋味豊かな一滴を生み出す。

その過程には、茶農家の長年の経験と磨き上げられた技術、そして何よりも、極上の味を追求する飽くなき探求心があると言えるでしょう。

黒い覆いの下で、静かに、しかし確かに成長を続ける玉露の茶葉は、まさに自然と人の手が織りなす、繊細で奥深い芸術作品なのです。

宇治茶の未来への想い

今回の宇治訪問を通して、改めて深く感じたのは、宇治茶が持つ比類なき魅力と、その未来への大きな可能性です。

永谷宗円が生み出した革新の精神は、時を超えて現代の茶農家や職人たちの心に脈々と受け継がれ、極上の味わいを追求する情熱となって燃え続けています。

丹精込めて育てられた玉露の茶園、そして代々培われてきた栽培技術と自然の恵みが織りなす茶作りの奥深さを目の当たりにし、その一滴一滴に込められた、自然への敬意と人の技の奥深さに心を打たれました。

気候変動や生産者の高齢化といった課題も存在する一方で、大川さんをはじめとする若い世代の茶農家や職人たちが、伝統を守りながらも新たな栽培方法や商品開発に意欲的に取り組む姿も垣間見えました。

この地で育まれた一葉一葉には、単なる嗜好品という枠を超え、悠久の歴史と奥深い文化、そして茶を愛し、育んできた人々の温かい想いが凝縮されています。

その馥郁(ふくいく)たる香りと滋味深い味わいは、これからも多くの人々の心を癒し、豊かな時間を与えてくれると信じています。