ほうじ茶と番茶の違いとは?香ばしさの秘密や種類、成分の違いなどを解説

はじめに

ほうじ茶と番茶、どちらも香ばしくて日常的に親しまれているお茶ですが、 「一体何が違うの?」そう思ったことはありませんか?

実は、その答えは地域によって異なるのです。

北海道や東北、北陸地方では、番茶といえばほうじ茶のことを指すことが多いようです。 また、全国各地で作られる自家用茶や粗製の茶を「番茶」と呼ぶこともあります。

そのため、「ほうじ茶と番茶は全然違う!」という人もいれば、「同じだと思っていた」という人もいるのは当然のこと。

しかし、一般的に「ほうじ茶」と「番茶」は、原料や製法、味わい、香りなどが異なります。

今回は、ほうじ茶と番茶の違いについてご紹介します。

違い①原料と製法

まずは原料と製法。

ほうじ茶は、茶葉を高温で焙煎することで作られるお茶です。

200℃前後の高温で、5-10分ほど加熱して作られます。使われる茶葉は、煎茶や番茶、茎茶など様々です。この焙煎によって、茶葉は褐色になり、独特の香ばしさが生まれます。

一方の番茶は、一番茶、二番茶のあとに新たに伸びてきた三番茶や、秋ごろに摘まれる茶葉を、揉み、蒸し、乾燥の工程を経て作られるお茶です。焙煎の工程はありません。

違い②香り

続いては香り。

ほうじ茶の一番の魅力はなんといっても香ばしい香り。香りのもととなる成分「ピラジン」は、茶葉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで生成される香気成分です。

ピラジンには、脳をリラックスさせる効果があると言われています。

また、血管を広げる効果も期待されており、血行促進による冷え性改善にも繋がると考えられています。

一方の番茶は、焙煎をしていないためほうじ茶のような強い香ばしさはありませんが、茶葉本来の穏やかで優しい香りが楽しめます。

違い③味わい

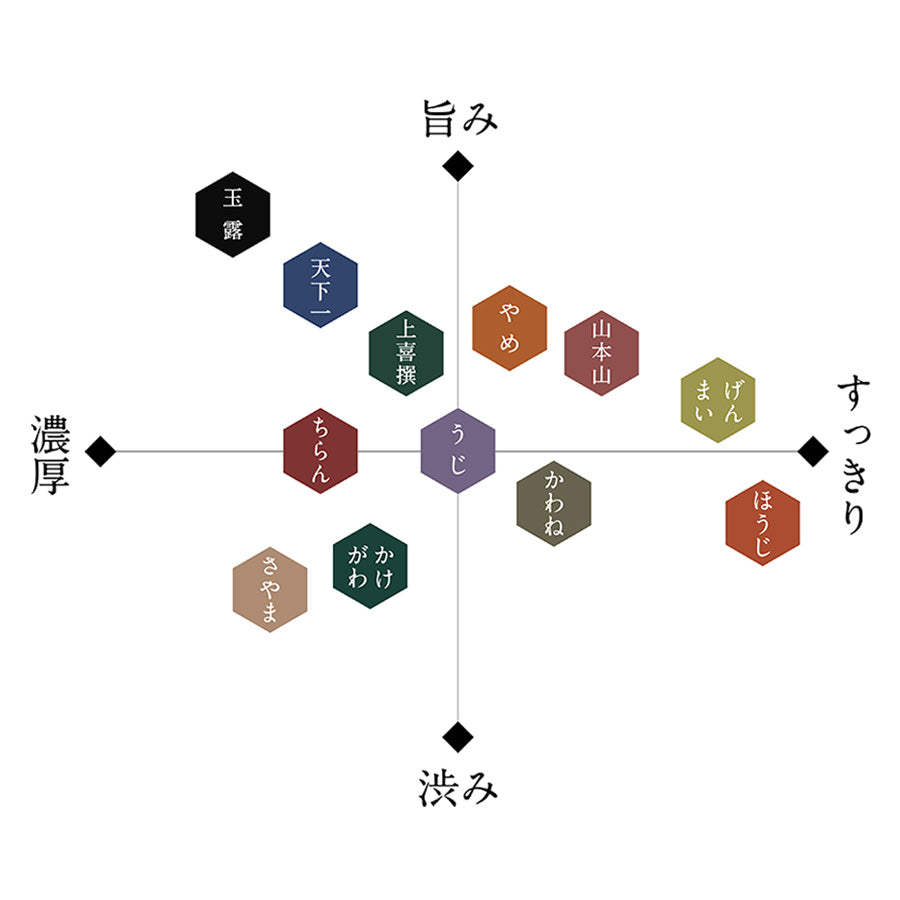

ほうじ茶は、香ばしさに加えて、まろやかな甘みとコクが感じられます。これも焙煎の影響です。

もともとの茶葉に含まれるカテキンなどの渋み成分は、ほうじ茶を作る際の高温焙煎によって水に溶けない成分へと変化します。さらに、焙煎によって茶葉に含まれる糖分がカラメル化し、甘みが増しているのです。

一方の番茶は、カフェインやタンニンが少ないことから、渋みが少なく、すっきりとした味わいです。

熱湯で淹れても苦みが出にくく、長時間置いても渋くなりにくいので、誰でも美味しく淹れることができるのも、番茶の嬉しい特徴です。

違い④カフェイン量

まろやかな味わいのほうじ茶は、なんとなく普通の煎茶よりもカフェイン量が少ないと思われがちなのですが、実はその量は普通煎茶とほとんど同じ。

確かに、焙煎の過程で一部のカフェインは気化するのですが、それもごくわずかなので、「ほうじ茶はカフェインが少ない」というのは誤りです。

実際、ほうじ茶は番茶よりもカフェイン量が多いと言われています。

一方の番茶は、ほうじ茶よりもカフェインの含有量も少なく、種類によってはノンカフェインのものもあるので、刺激が少なく体に優しいお茶といわれています。

これは、茶葉は摘み取り時期によってカフェインの含有量が変わるためです。

一般的に摘み取り開始時期の新茶が最もカフェイン含有量が多く、摘み取りの回数を重ねるにつれて、茶葉のカフェイン含有量は少なくなっていきます。

三番茶や秋以降に収穫される茶葉を使って作られる番茶は、含まれるカフェイン量が少なくなるのです。

違い⑤カテキン量

最後にカテキン量

先にも述べましたが、ほうじ茶の場合は、焙煎によって茶葉に含まれるカテキンが、水に溶けない成分へと変化します。

そのため、他のお茶に比べるとカテキン量は圧倒的に少なくなります。

一方の番茶はカテキン量が多いことが特徴です。

茶葉にもともと含まれているテアニンは、太陽光を浴びてカテキンへと変化していきます。

つまり、古い葉ほど、長い時間をかけてテアニンからカテキンが生成されているため、カテキン量が多くなるのです。

一番茶のようなうまみは期待できないのですが、カテキン豊富なため、渋みや苦みが引き立ち、きりっとした味わいになります。

このように、ほうじ茶と番茶は、原料や製法、香り、味わい、カフェイン量やカテキン量などが異なります。

番外編:歴史と由来

ほうじ茶の歴史と由来

ほうじ茶の起源は、江戸時代に京都の茶商が、売れ残った茶葉を焙煎して飲んだことが始まりと言われています。

当初は「焙じ茶」と呼ばれていましたが、明治時代に入り、京都の伏見で「ほうじ茶」として販売されるようになったことから、現在のような名称で定着したとされています。

番茶の歴史と由来

番茶の原型は、鎌倉時代にまで遡ります。お茶を育てていた農民が、武家や供花に収める茶葉を摘んだ後、いわばその「摘み残し」を飲んでいたようです。

番茶の由来は、三番茶や四番茶といった遅い時期に摘む意味の「晩茶」が変化して番茶になったという説や、一番茶と二番茶の間で摘み取る「番外のお茶」からきている説などがあります。

まとめ

いかがでしたか。このように、ほうじ茶と番茶は、原料や製法、香り、味わい、カフェイン量などが異なります。どちらのお茶もそれぞれに魅力があるので、好みやシーンに合わせて選んでみてください。

例えば、リラックスしたい時や就寝前は、カフェイン少なめの番茶がおすすめです。

一方、食後や気分転換したい時は、ピラジンが豊富なほうじ茶がおすすめです。

どちらのお茶も湯冷まし不要なので、簡単に美味しく淹れられますよ。色々な種類を飲み比べて、あなたにとってのお気に入りを見つけてみてくださいね。