【快気祝いの完全ガイド】マナー、相場、人気の海苔ギフトまで徹底解説

1. お見舞いのお返し「快気祝い」とは?

快気祝い(かいきいわい)とは、病気やケガで入院していた人が退院した時や、療養していた人が回復した時に、お世話になった人や見舞いに来てくれた人に対して贈るお礼の品物です。

かつては、病気が全快したら、お世話になった人、お見舞いをいただいた人を招いて、祝いの席を設け、それをお礼(快気祝い)とするのが通例でした。

しかし最近では、祝いの席を設けるのではなく、いただいた御見舞の額に応じて「快気祝い」として贈り物をすることが一般的になっています。

快気祝いは、退院または床上げから1週間から10日くらいの間に贈るのが通例です。

快気祝いの品物には、「病気を洗い流す」「消え物」といった意味を込めて、食品や洗剤、タオルなどが選ばれることが多いです。

2. 実は違う!快気祝いと快気内祝い

本来「快気祝い」とは、周りの人が病気から回復した人をお祝いすることを指します。

対して、病気療養中だった人が、「おかげさまで回復しました」という報告を兼ねていただいたお見舞いに対するお返しの品物を贈ることは「快気内祝い」といいます。

結婚祝いや出産祝いなどをはじめとする「○○祝い」は、周囲から本人へのお祝いを指し、「○○内祝い」は本人からお祝いを頂いた周囲の方へのお礼を意味するのが一般的です。

しかし現在、快気祝いの場合は「快気祝い」も「快気内祝い」も同じ意味で使われていおり、いずれも病気や怪我をした本人から、お見舞いを頂いた方や世話になった方へのお礼と報告を兼ねて品物を贈ることを指すようになりました。

前述したように、本来は、お見舞いのお返しの表書きには「快気内祝」が正しい形なのですが、「快気内祝」の四文字を嫌って「快気祝」とするのが現在は一般的です。

3. お見舞いのお礼「快気祝い」の基本マナー

⑴快気祝いはいつ贈るのが正解?

快気祝いを贈る時期は、退院後1週間から1ヶ月以内が目安です。

品物ではなく、お祝いの会などを催す場合は、退院後2週間から1ヶ月以内を目安に行うのが一般的です。

お祝いを贈るのが遅れてしまった場合は、お詫びの言葉とともに贈るようにしましょう。

⑵快気祝いの品物の、金額の目安は?

快気祝いの金額は、いただいたお見舞いの金額を参考に、3分の1から半額程度を目安にすると良いでしょう。

一般的には3千円から5千円程度の品物を選ぶ方が多いようです。

ただし、地域や関係性によって相場が異なる場合もありますので、わからない場合は周囲の年長者に聞くとよいでしょう。

高額な快気祝いは、かえって相手に気を遣わせてしまうこともあるため、相場を踏まえつつ、感謝の気持ちを伝えることが大切です。

⑶快気祝いに使う水引と熨斗、表書きは?

快気祝いでは、紅白結び切りの水引の、のし紙を使用するのが通例です。(上図参照)

快気祝いのように、二度と起こらないほうが良い場合に使用するのは上図のような「結び切り」、何度あっても良いお祝い事に使用するのは「蝶結びの水引」と覚えておいてください。

表書きには「快気祝」「内祝」「御礼」などを用いることが一般的で、状況に合わせて選びましょう。

また、感謝の気持ちを伝えるお礼状を添えることも大切です。

贈り主の名前は、病気をした本人の名前を記載します。これはお子様の場合も同様です。

⑷快気祝いで選ばれる品物は?

快気祝いの品物には、「きれいさっぱり治る」「病気が残らない」との願いを込めて、後に残らない消耗品を贈るのが一般的です。

食べ物や使い切ってしまうものが選ばれ、海苔やお茶、調味料などがよく利用されます。お菓子なども喜ばれるでしょう。

⑸内のしと外のしはどう選べばよい?

内のしと外のしは、どちらが正しいという厳密な決まりはありませんが、内祝いである「快気祝」では、内のしが選ばれることが多いです。

内のしは包装紙にのし紙が隠れてしまうので、お渡しする時には表書き(贈答品の目的)が見えません。

控えめな印象を与え、送り側の謙虚な気持ちを表すものでもあるため、内祝いである快気祝いに適しています。

一方の外のしは、出産祝い、入学祝、就職祝いなど、いわゆる「慶事」に際して、お祝いの気持ちを盛大に伝えたい場合に適しています。

ただし、地域によって風習が異なることもあります。状況やお相手によって選ぶようにしましょう。

4. よくあるご質問

質問①:快気祝いは必ずしなければならないのですか?

いいえ、快気祝いは必ずしなければならないものではありません。全快した時にその喜びと感謝を込めたお礼状を出すことでも構いません。

前述のように、現在は贈り物をすることが快気祝いと考える人が多いようですが、本来の意味は、全快した喜びと感謝の気持ちを伝えることです。

必ずしも物を贈る必要はなく、お礼状だけでも気持ちは伝わります。

退院しても静養中などの場合は、そのことの報告を書状で、本人または家族が出すことが物を贈ることよりももっと大切な礼儀といえます。

質問②:お見舞いをいただいたのですが、その後亡くなってしまったときはどうすればよいですか?

病気療養中にお見舞いを受けたにもかかわらず、回復に至らず亡くなってしまった場合は、忌明け後に「御礼」または「御見舞御礼」として贈り物をします。

葬儀で香典をいただいている場合は、香典返しにお見舞いのお礼分を含めることもできます。

お礼として贈る際は、紅白結び切りの掛け紙ではなく、白無地か略式の短冊を用い、弔事用の包装紙で包んで贈りましょう。

質問③:退院した後も病気が長引きそうなときのお礼はどうすればよいですか?

快気祝いは、病気が全快した際にお贈りするものです。

そのため、退院後も療養が続く場合は、快気祝いを贈る必要はありません。その代わりに、お見舞いへの感謝と現在の病状を伝える手紙を、本人または家族から送るようにしましょう。

ただし、病気が全快していなくても、症状が安定し本人が区切りとしてお礼を伝えたいと考える場合には、「快気祝」や「御見舞御礼」「御礼」として贈ることも可能です。状況に合わせて柔軟に対応しましょう。

質問④:病院関係者へのお礼はどうしたらよい?

医師や看護師への感謝の気持ちは、本来は心からの言葉で十分ですが、どうしても形にしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、近年は病院によっては、患者からの金品を受け取らないという規定を設けているところも増えています。そのため、まずは病院の規定を確認し、それに従うことが大切です。

もしも規定がなく、お礼を贈りたい場合は、日持ちがして小分けにできるお菓子などが一般的です。個包装された小さな飲み物なども喜ばれるでしょう。

万が一、お礼の品を受け取ってもらえない場合は、丁寧なお礼状で感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。

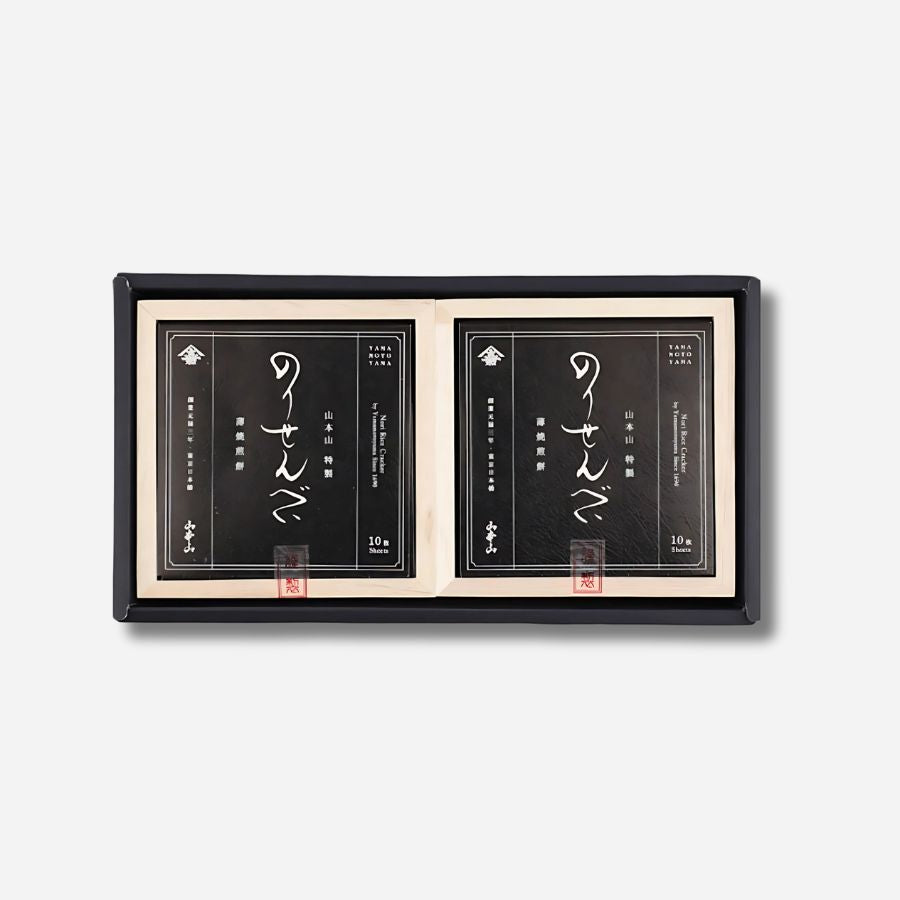

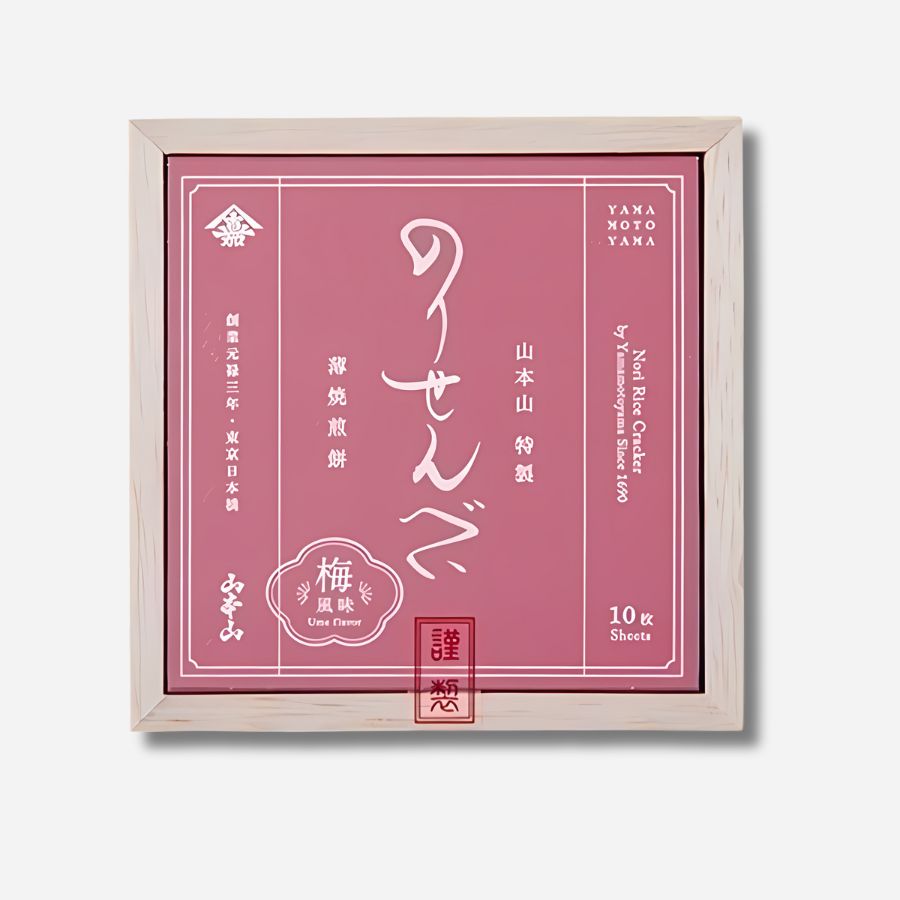

5. 山本山の海苔が快気祝いの品として選ばれる理由

海苔は古くから希少で高級な縁起物として重宝されてきました。

かつては「運草」と書き表されたように、幸運を招く意味合いがあり、「病をのりきる」という語呂合わせからも、病気からの回復を報告する「快気祝」に最適な贈り物とされています。日持ちがする乾物で、重くなくかさ張らない点も、海苔が選ばれる理由の一つです。

300年以上もの歴史を誇る山本山の海苔は、こうした海苔そのものが持つ縁起の良さに加え、さらに特別な意味を添えます。

元禄3年創業以来、変わらぬ伝統と味を守り続ける山本山。それは、まさに「時を超えて受け継がれる価値」の証です。

病気や怪我を乗り越え、新たなスタートを切る、その時に山本山の海苔を贈ることは、未来永劫枯れることがない希望と、変わらぬ健康を願う気持ちのあらわれとなるのではないでしょうか。