緑茶ティーバッグの歴史と美味しい淹れ方

はじめに

緑茶の豊かな風味を、手軽に楽しめるティーバッグ。

忙しい朝の一杯から、リラックスしたい午後のひとときまで、様々なシーンで活躍します。

今回は、そんな緑茶ティーバッグの魅力を深掘り。その歴史や、美味しく淹れるためのコツまでご紹介します。

ティーバッグの始まり

ティーバッグの誕生は、19世紀末のアメリカにさかのぼります。

当時の紅茶の販売方法は、茶葉をブリキ缶に入れて小売店に卸すのが一般的でした。

しかし、ニューヨークの紅茶商トーマス・サリバンは、この方法にコストがかかることに気づき、茶葉を絹の袋に入れて販売することを思いつきました。

これが、ティーバッグの原型と言えるでしょう。初期のティーバッグは、絹やガーゼで作られていましたが、現在は紙や不織布、ナイロンなど、様々な素材が使われています。形状も、四角形、三角形、円形など、多種多様です。

緑茶ティーバッグ誕生秘話

日本において緑茶のティーバッグが開発されたのは、紅茶のティーバッグ製造機が輸入された1961年でした。

当初は、緑茶の製造過程で発生する粉末状の紛茶を有効活用するため、ティーバッグに詰められました。

しかし、うま味の少ない粉茶で作られたティーバッグは、その品質が評価されず、一般家庭への普及には至りませんでした。

コストと品質のジレンマ

ティーバッグは、その包装資材にかかるコストが大きいため、低価格で販売するには茶葉の品質を犠牲にする必要があり、これが普及を妨げる要因の一つとなりました。

また、緑茶は酸化しやすく品質が劣化しやすいという特性上、ティーバッグに適さないという側面もありました。

高品質な緑茶ティーバッグの登場

長らく低品質なイメージがつきまとっていた緑茶のティーバッグですが、近年では、ナイロン製のテトラバッグを採用し、煎茶と抹茶をブレンドすることで、味や香り、見た目の品質を大幅に改善した製品が登場しています。

これらの改良により、緑茶のティーバッグは、かつてのマイナスイメージを払拭し、新たな可能性を秘めた商品として注目を集めています。

緑茶のティーバッグ一袋にはだいたい茶碗1杯分(2-3グラム)の茶葉が入っていますが、多くの製品に水色を濃く見せるために抹茶が少量ブレンドされています。

業務用では、品質がやや落ちる二番茶や三番茶を混ぜた紛茶が使われることもありますが、抹茶がブレンドされているものは品質も安定しています。

ティーバッグは、短時間で手軽に抽出できるため、水出し煎茶や麦茶にもよく利用されています。

ティーバッグのお茶を美味しく飲むコツ

ティーバッグの緑茶を美味しくいただくためには、お湯の温度やティーバッグの扱い方など、いくつかのポイントを押さえることが大切です。これらのポイントを参考に、あなた好みの美味しい緑茶を淹れてみてください。

1. お湯の温度

まず、お湯の温度は、煎茶の種類によっても異なりますが、急須で淹れる場合よりも高めの温度がおすすめです。低温すぎると、お茶の旨みが十分に抽出されません。

ティーバッグに熱湯を注いだ後は、30秒から2分程度置くことで、適度な濃さのお茶になります。

2. ティーバッグが先

ティーバッグを淹れる際は、最初にティーバッグを入れ、後から熱湯を注ぎましょう。

この方法だと、茶葉が一気に開いて、成分が効率よく抽出され、美しい水色になります。勢いよくお湯を注ぐのではなく、ゆっくりと注ぐことで、茶葉が舞い上がりすぎず、均一に抽出することができます。

3. 良く振る

また、ティーバッグを取り出す際は、しっかりと振ってから取り出すと、苦みや渋みが少なく、まろやかな味わいの緑茶になります。

4. 濃厚な旨みを引き出す

より濃厚な味わいが好みの方は、60度から80度のお湯を茶碗の半分まで注ぎ、ティーバッグを3分から4分間浸してから、しっかりと振って取り出すと、より深い味わいの緑茶を楽しむことができます。

さいごに

ティーバッグの緑茶は、忙しい現代人にとって、手軽に本格的なお茶を楽しめる最適な選択肢と言えるでしょう。

オフィスや自宅など、場所を選ばずに、いつでもどこでも、豊かな風味を味わうことができます。

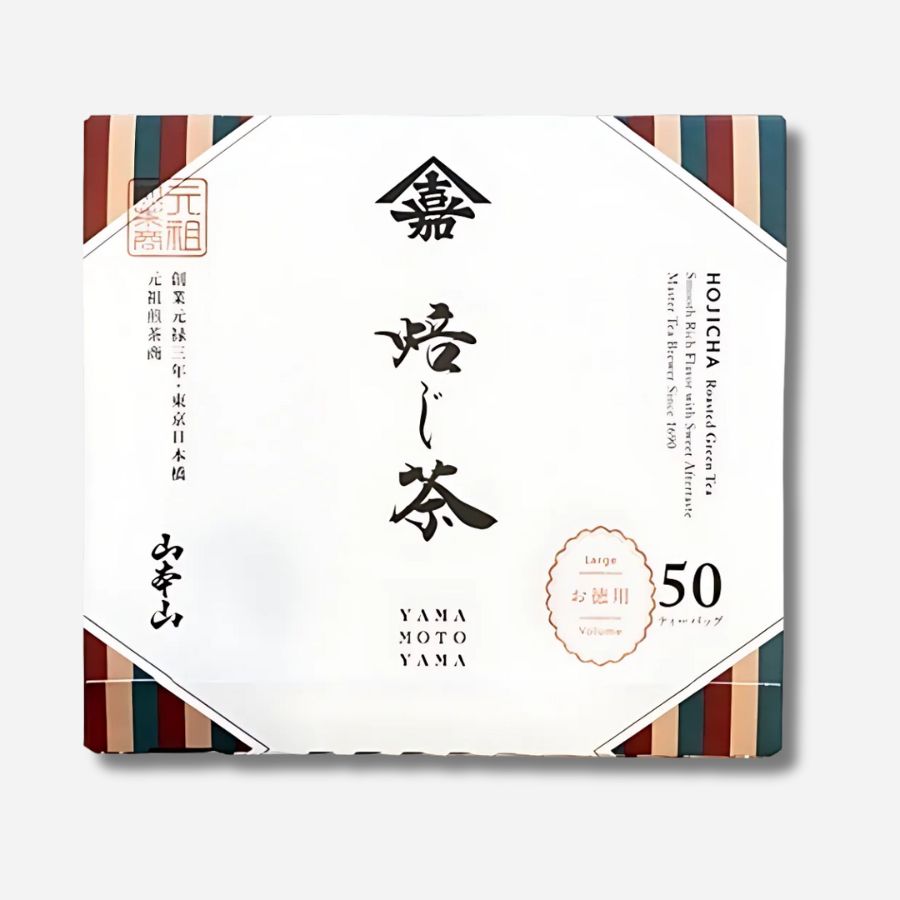

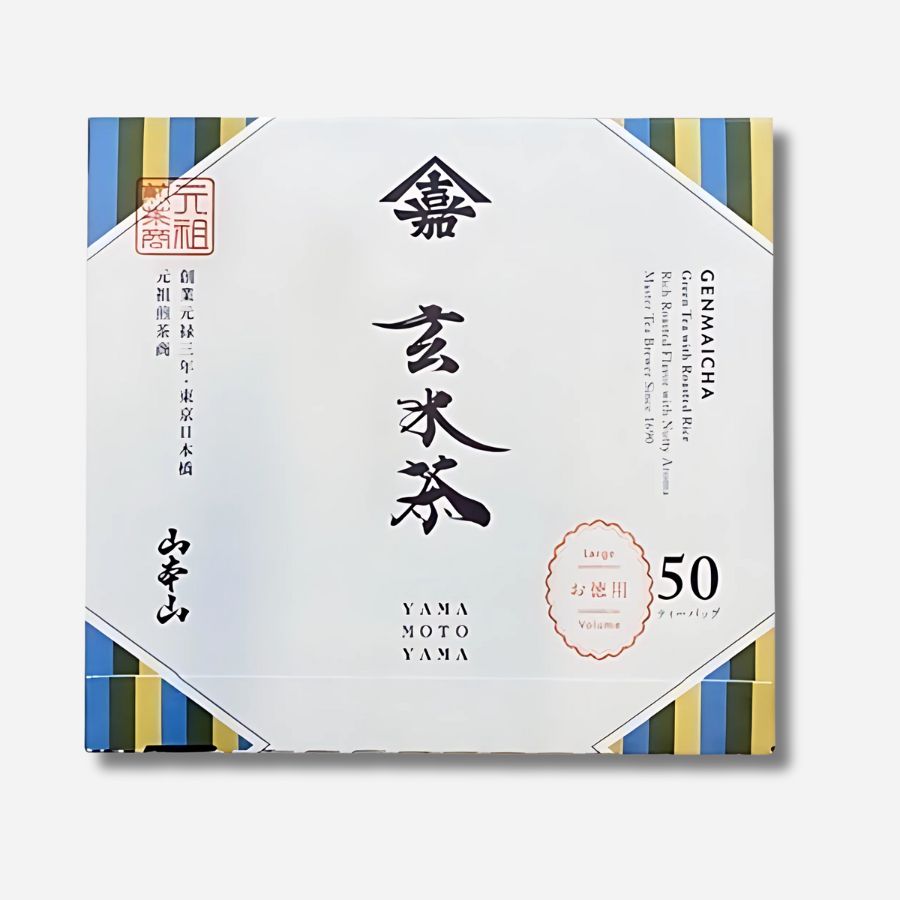

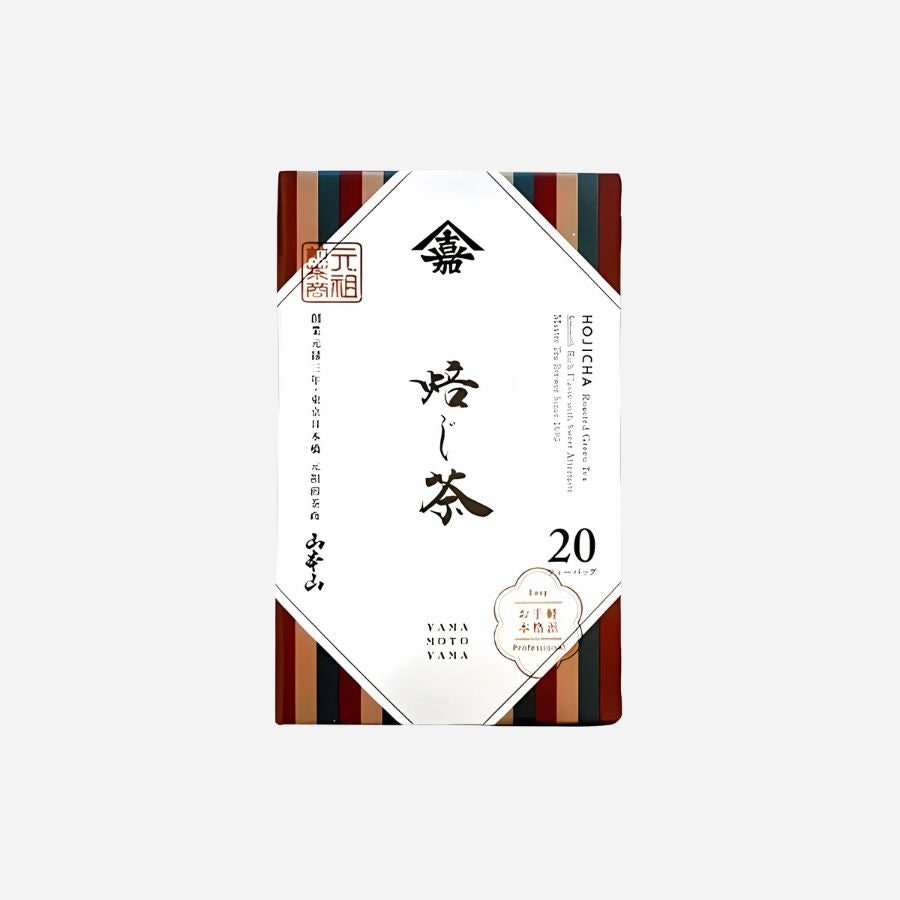

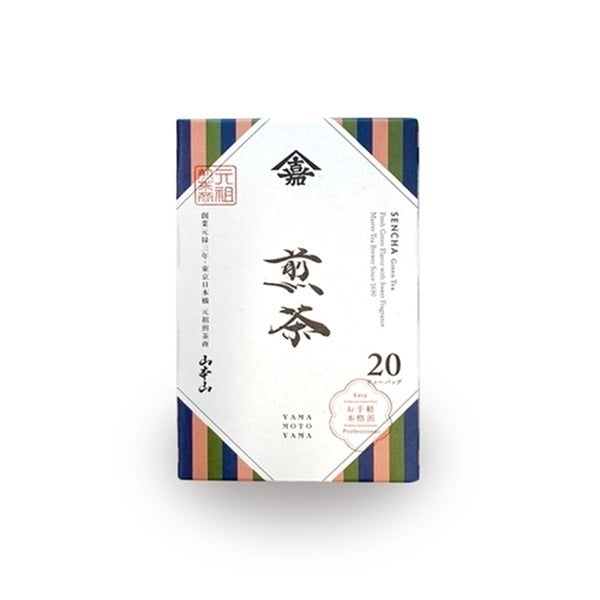

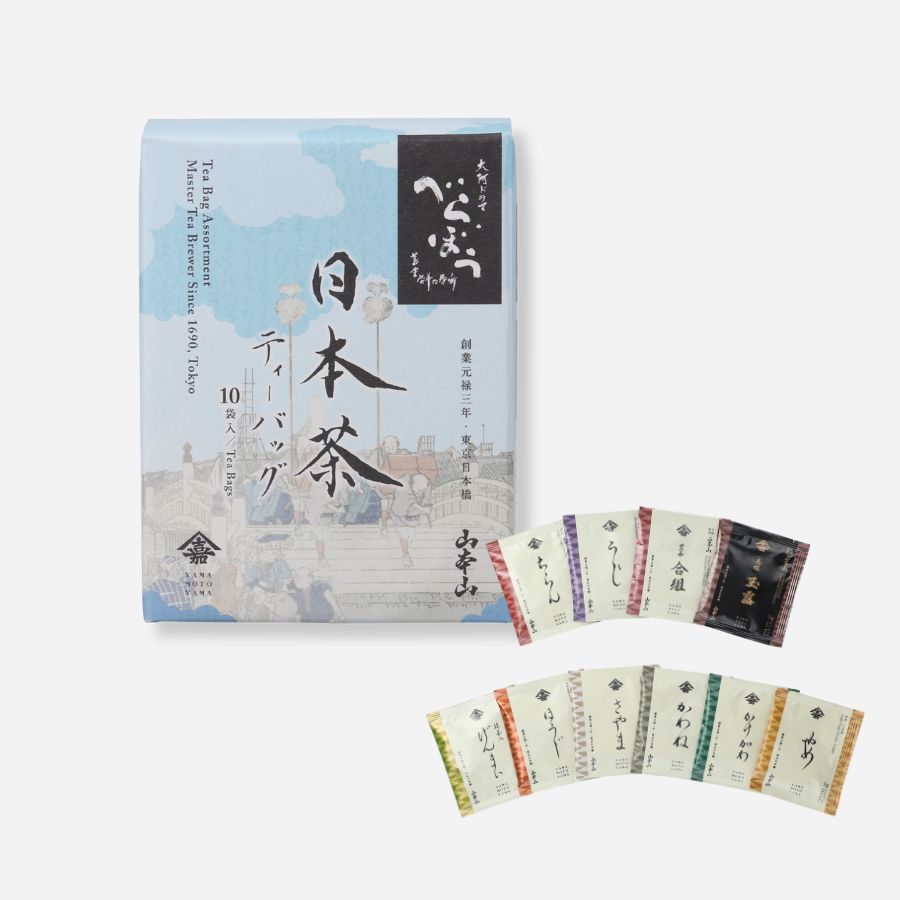

近年では、茶葉の品質や風味にこだわり、多様なラインナップが展開されており、より一層、お茶の楽しみ方が広がっています。山本山でも多様なティーバッグを取り揃えています。ぜひ一度お手に取ってみてください。