初めての法要でも安心|法要・年忌法要完全ガイド!

はじめに

人が亡くなると、その霊が安らかにあの世へ旅立つことができるよう、様々な法要が行われます。

法要・法事は、故人の冥福を祈り、遺族が悲しみを乗り越え、故人を偲ぶための大切な儀式です。

故人が亡くなってから7週間(49日間)は「中陰」と呼ばれ、この間は死者が現世と冥土の間をさまよっているとされています。そのため、この期間中に七日ごとに追善供養を行い、故人の霊が安らかに成仏できるよう祈ります。

初七日法要は遺骨迎えと合わせて行われ、その後、四十九日までは省略されることがほとんどです。

四十九日法要

四十九日は、故人が成仏するとされる重要な節目であり、忌明けにあたります。

この日には、死者の成仏を願って、遺族が近親者、友人、知人を招いて行います。納骨を合わせて行うことも多いようです。

百か日法要

忌明け以降、初めての法要です。一般的には身内だけで供養します。

節目の年には年季法要を行う

故人が亡くなった年にあたる日は「祥月命日」といい、節目となる年に法要(年忌法要)を行います。

初めの法要は一周忌、次に三回忌と続き、以降は亡くなった年を含めて数えます。

一周忌や三回忌といった節目には、故人を偲び、近親者や友人知人を招いて規模の大きな法要を営むことが一般的です。

僧侶による読経の後には、会食の場を設け、参列者一同で故人を偲びます。

法要の会場は、寺院や自宅、斎場など、ご遺族の意向によって様々です。

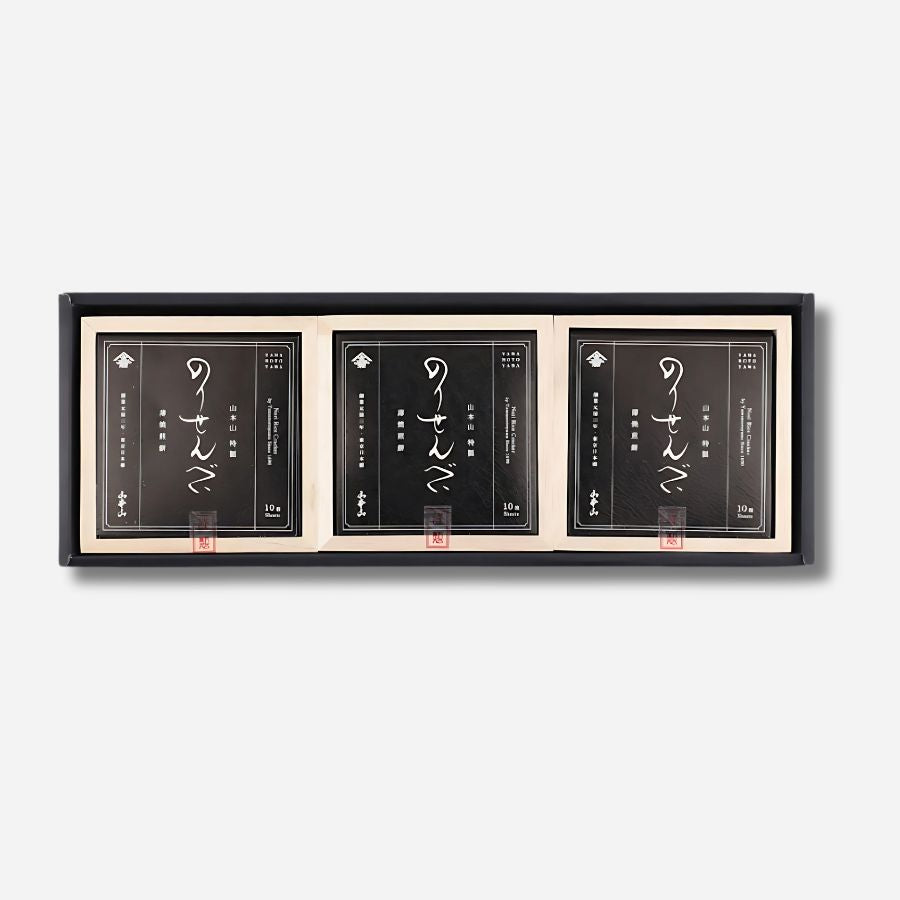

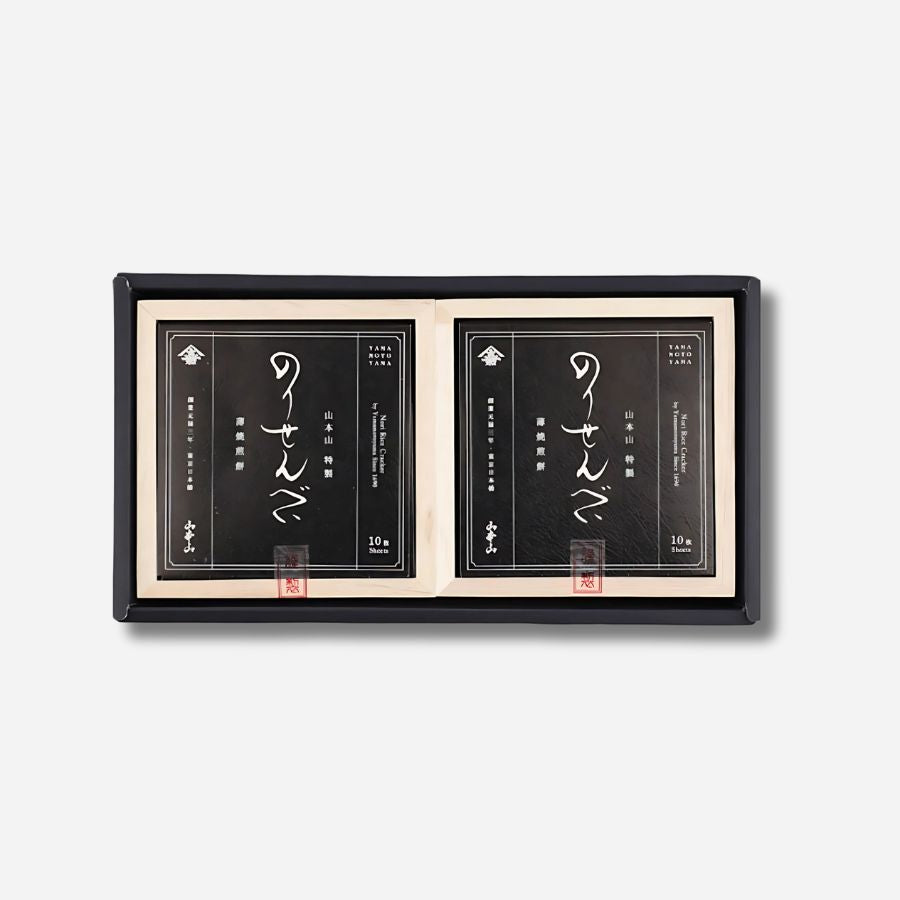

法要当日には、参列者へのお礼として、引き出物を用意します。お菓子やお茶などのほか、タオルセットなどの実用品が一般的です。

贈答用の包みには、黒白または銀色の結び切りの水引を使用し、「粗供養」や「志」などの表書きをし、下に「○○家」と姓を入れます。

関西地方では、「茶の子」という表書きもよく用いられます。

神道における法要

神道では、故人の冥福を祈り、その霊を祀る儀式を「霊祭」または「式年祭」と呼びます。

仏教の法要に当たるもので、故人の死後、五十日祭、百日祭、一年祭、三年祭、五年祭など、節目の日に執り行われます。

故人が亡くなってから五十日目に行われる「五十日祭」が忌明けとなり、その後は、一年ごとに「式年祭」が営まれます。

これらの儀式は、一般的に自宅や墓前、斎場などで行われ、神官を招いて執り行われます。遺族や親族、友人などが集まり、祭式の後に「直会(なおらい)」と呼ばれる宴席を設けることも多いです。

キリスト教式における法要

キリスト教では、カトリックとプロテスタントで追悼儀礼の内容や時期が異なります。

カトリックでは、故人が亡くなってから3日目、7日目、30日目など、節目となる日に教会で追悼ミサを執り行います。

特に、11月は死者を追悼する月とされており、11月2日の万霊節には、すべての故人の霊魂を弔うための特別なミサが行われます。

一方、プロテスタントでは、故人が亡くなってから1か月目の「召天記念日」に記念式を行うことが一般的です。また、1年目の命日にも記念式を行う場合もあります。

キリスト教では、仏教のような細かい法要の決まりはありませんが、日本では、カトリックの追悼ミサやプロテスタントの召天記念日を、仏教の「忌明け」に当たるものと捉えることが一般的です。

葬儀後の年季法要

| 初七日 |

しょなのか |

死後7日目(死亡日を含む) ※火葬後の遺骨迎えと合わせて行うこともある |

| ニ七日 | ふたなぬか | 死後14日目 |

| 三七日 | みなぬか | 死後21日目 |

| 四七日 | よなぬか | 死後28日目 |

| 五七日(三十五日) | いつなぬか | 死後35日目 ※忌明けの法要を行うこともある |

| 六七日 | むなのか | 死後42日目 ※省略されることが多い |

| 七七日 | なななぬか | 死後49日目 忌明けの法要を行う。満中陰ともいう。 |

| 百か日 | ひゃっかにち | 死後100日目 |

| 一周忌 | いっしゅうき | 死後1年目 ※以降は祥月命日に法要を行う |

| 三回忌 | さんかいき | 死亡年を含めて3年目 ※死後満2年目 |

| 七回忌 | しちかいき | 死亡年を含めて7年目 ※死後満6年目 |

| 十三回忌 | じゅうさんかいき | 死亡年を含めて13年目 ※死後満12年目 |

| 十七回忌 | じゅうしちかいき | 死亡年を含めて17年目 ※死後満16年目 |

| 二十三回忌 | にじゅうさんかいき | 死亡年を含めて23年目 ※死後満22年目 |

| 二十七回忌 | にじゅうしちかいき | 死亡年を含めて27年目 ※死後満26年目 |

| 三十三回忌 | さんじゅうさんかいき | 死亡年を含めて33年目(弔い上げ)とすることが多い ※死後満32年目 |

| 五十回忌 | ごじゅっかいき | 死亡年を含めて50年目 ※死後満49年目 |

| 百回忌 | ひゃっかいき | 死亡年を含めて100年目 ※死後満99年目 |

※初七日、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、三十三回忌 以外は省略することが多い。

新盆の迎え方

お盆には先祖の霊が帰ってくるといわれます。

人が亡くなって初めてのお盆「新盆(初盆)」は僧侶にお経をあげてもらうなどして、特に丁寧に供養します。

霊が迷わないように、軒先か仏壇(盆棚)のそばに提灯を飾ります。

新盆には白い提灯を近親者が贈るのがならわしですが、最近は翌年以降も使える秋草模様の盆提灯にすることもあります。

忌明け前にお盆を迎える場合、新盆は翌年になります。