香りで癒される!ほうじ茶の驚くべきリラックス効果と美味しい淹れ方

実は緑茶の一種であるほうじ茶

ほうじ茶の香りをかぐとなんとなく懐かしい気持ちになるのは私だけでしょうか。

香ばしい香りと軽い飲み口が特徴のほうじ茶ですが、実は緑茶の一種です。漢字では「焙じ茶」と書き、緑茶の中でも代表的な「煎茶」や「番茶」などを、きつね色になるまで強火で炒って作られるお茶です。

お茶屋さんの前を通ると香ばしい香りがしてくることがありますよね。あれは茶葉を使ってほうじ茶を作っているからなのです。私が感じる懐かしさの正体は、小学校の通学路にあったお茶屋さんから漂う香りだったようです。

実はこのほうじ茶。2015年頃になぜかブームが起こり、ほうじ茶プリンやほうじ茶ラテなど多くの商品が生まれました。コロナ渦も受けてさらにブームは過熱し、ほうじ茶飲料全体の売上高も2005年と比べて20倍以上に伸びています。

とはいえ、コンビニスイーツやペットボトル飲料は手にしても、お家でほうじ茶を飲む、という方はまだまだ少ないのではないでしょうか。

ほっと心が落ち着く理由

前述したように、ほうじ茶は煎茶や番茶などを加熱(焙煎)して作られたお茶のことですが、一番の魅力はその軽やかな口当たりとアロマのような芳しい香りではないでしょうか。フレッシュで草木のような煎茶の香りとはまた異なる、なんともほっとするような香りがします。

あの芳しい香りの正体ですが、番茶に含まれているアミノ酸と糖が高温で加熱されたことによって生まれた「ピラジン」という香気成分によるものです。

ほうじ茶には血流改善効果が!

ピラジンの特徴的な作用が血流改善効果。 ピラジンには血管を拡張し、血流を良くする効果があるといわれています。特に今の時期のような夏場など、体が水分不足になりがちで血液がドロドロになりやすい時に、脳梗塞などのリスクを減らすのに役立ちます。

そのほか、脳にリラックスして精神を安定させる働きがあることも分かっています。ほうじ茶を飲むとほっと心が落ち着くのは気のせいではなく、きちんとした理由があったのですね。

さっぱりとした味わいの秘密

軽やかな味わいで苦みが少ないほうじ茶ですが、これは茶葉が過熱されたことで、渋みや苦み成分であるカテキンが、水に溶けない性質に変化を遂げるためです。

煎茶に比べてお湯に溶けだすカテキン量がはるかに少ないため、お茶の苦みが苦手な方や小さなお子様のほか、貧血気味の人や鉄分不足が気になりカテキンを控えている方も安心してお飲みいただくことができます。

さらにほうじ茶は、過熱によりカフェインの一部が気化するため、カフェイン含有量も煎茶に比べると少なく、利尿作用が抑えられます。

そのため、普段の食事はもちろん、日常的な水分補給としても最適です。※高温で長時間浸出することでカフェイン量は煎茶と変わらなくなりますので、ご注意ください。

ほうじ茶を美味しく淹れるコツ

ほうじ茶特有の香ばしい香りは、熱いお湯で淹れることでより一層引き立ちます。そのため、お湯は沸騰したあつあつのものを用意しましょう。煎茶と異なり湯冷まし不要です。茶葉の量は1人分3g、お湯の量は130mlくらいが目安です。

蒸らし時間は短く、30秒程度で構いません。蒸らし時間が長くなると、渋みやカフェインが多く抽出されます。熱いお湯でサッと淹れることを心がけましょう。

いかがでしたでしょうか。ほうじ茶の一番の魅力は、やはり芳しい香りからくるリラックス効果だと思います。

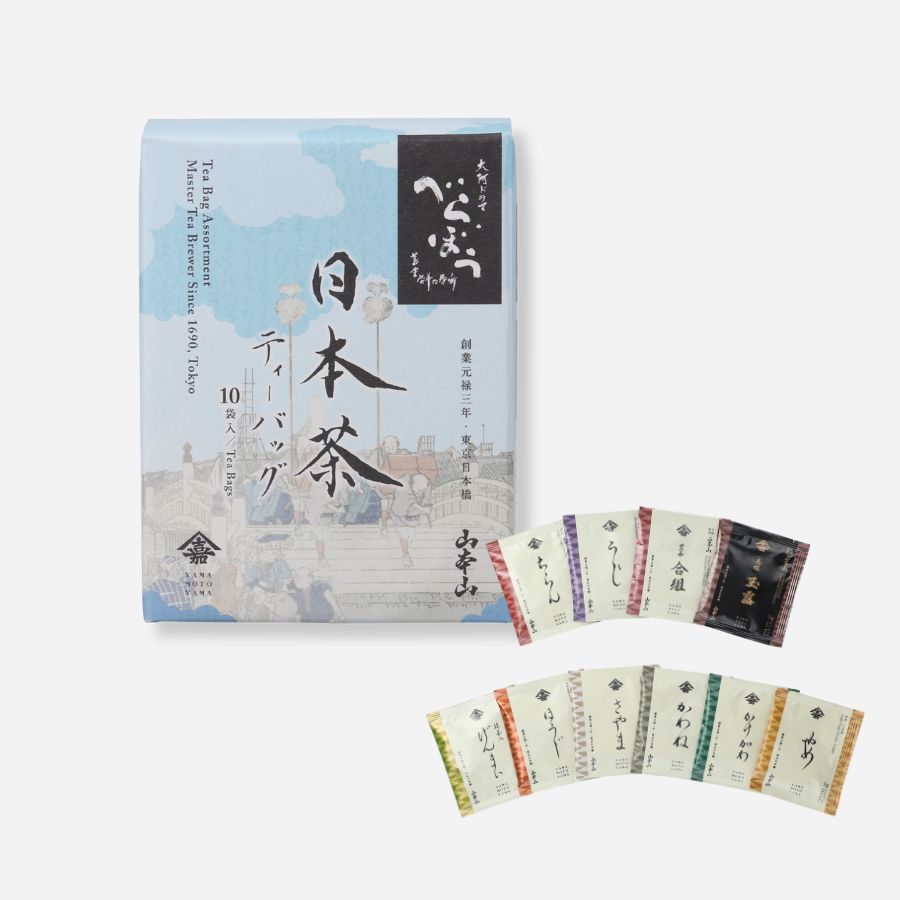

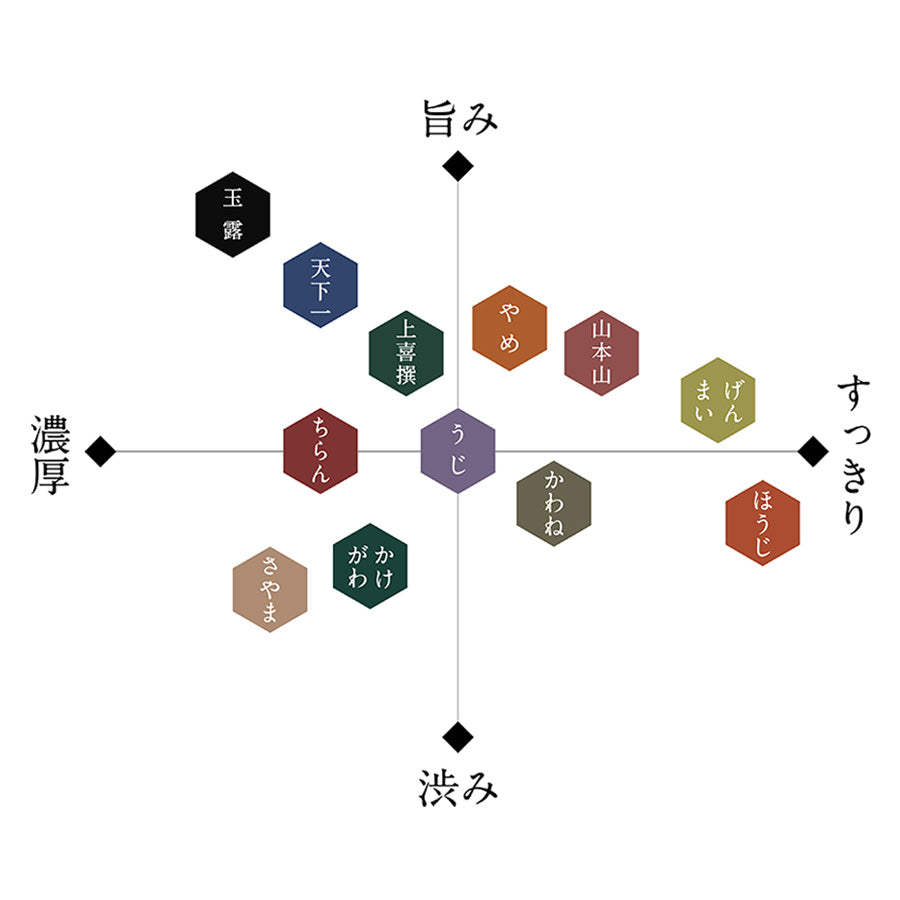

煎茶や玉露とはまた異なる、香りを楽しむお茶であるほうじ茶。懐かしい香りでほっとするひとときを過ごしてみませんか。