ほうじ茶と緑茶の違いを解説|製法・茶葉・成分でわかる魅力

はじめに

私たちの日常生活に深く根付いている緑茶とほうじ茶。

お店や家庭で当たり前のように目にするお茶ですが、その色、香り、味わいは大きく異なります。同じ「お茶」でありながら、一体何が違うのか疑問に感じたことはありませんか。

実は、ほうじ茶は緑茶の一種であるものの、使用される茶葉、その製造工程、そして含まれる健康成分に明確な違いがあります。

今回は、これら3つの視点から緑茶とほうじ茶の決定的な違いを解説し、それぞれの持つ奥深い魅力に迫ります。

違い①:原料となる茶葉の質と摘み取り時期

ほうじ茶は緑茶の一種であるため、当然ながらチャノキの茶葉を原料としています。しかし、その茶葉の質と摘み取り時期には大きな違いがあります。

私たちが日頃親しむ緑茶には、代表的な煎茶のほか、高級な玉露、茶道で用いられる抹茶など、多様な種類があります。

これらの緑茶の多くは、早ければ5月上旬から遅くとも7月までに芽吹いた柔らかな新芽を摘み取り、すぐに蒸して作られます。

柔らかな茶葉から豊富に抽出される旨み、そして爽やかな風味が特徴です。

一方、ほうじ茶の主な原料はいわゆる「番茶」です。

番茶は、玉露や煎茶の原料となる柔らかな新芽の収穫が終わった夏以降や秋に摘み取られる、成熟して硬くなった茶葉から作られます。

摘み取り時期が遅い分、新芽に比べて旨み成分であるアミノ酸や苦み成分のカテキンの含有量が少なく、さっぱりとした飲み口が特徴です。

違い②:製造工程

緑茶とほうじ茶の最大の違いは、製造工程における「焙煎」の有無にあります。

緑茶の製造では、摘んだ生葉をすぐに蒸すことで、茶葉が持つ鮮やかな緑色はもちろんのこと、爽やかな香り、豊かな旨み、そして心地よい渋みといった、本来の風味を最大限に引き出す役割を担います。

これに対し、ほうじ茶は、すでに緑茶として完成された番茶の茶葉を、さらに高温でじっくりと焙煎して作られます。

この焙煎こそが、ほうじ茶を他の緑茶と明確に区別する最大の工程です。

もともと緑色をしていた番茶の茶葉は、焙煎の工程で美しい茶色に変化し、ほうじ茶特有の香ばしい香りが生まれます。

この香りの正体は、茶葉に含まれるアミノ酸と糖類が熱によって化学変化を起こすことで生成される、ピラジンやフラン類といった揮発性成分です。

違い③:栄養成分と味わい、健康効果

焙煎は、ほうじ茶の風味や成分、そして期待できる健康効果にも大きな変化をもたらします。

焙煎の過程で渋み成分であるカテキンが分解されるため、渋みや苦味が少なくまろやかな口当たりになります。このやさしい味わいは、煎茶の苦味が苦手な方でも飲みやすい理由の一つでしょう。

さらに、熱を加えることでカフェインの一部が気化し、通常の煎茶に比べてカフェイン量がわずかに減少します。

そのため、夜でも比較的安心して飲める、と感じる方もいるかもしれません。ただし、濃く淹れた場合は、一般的な煎茶と同程度のカフェインが抽出される可能性もあるため、注意が必要です。

また、煎茶などの緑茶に豊富なビタミンCやビタミンKは、焙煎過程で熱により分解されれてしまうことから、ほうじ茶ではこれらのビタミンの含有量が少ない傾向にあります。

また、お茶の種類によって含まれる香り成分も異なります。

例えば、煎茶には「青葉アルコール」というすがすがしい木の香りが含まれ、玉露や碾茶(てんちゃ)には青のりのような独特の風味を持つ「ジメチルサルファイド」という成分が多く含まれています。

一方、ほうじ茶特有の香ばしい香りは、主に「ピラジン」という成分によるものです。このピラジンには、リラックス効果や血行促進効果があります。

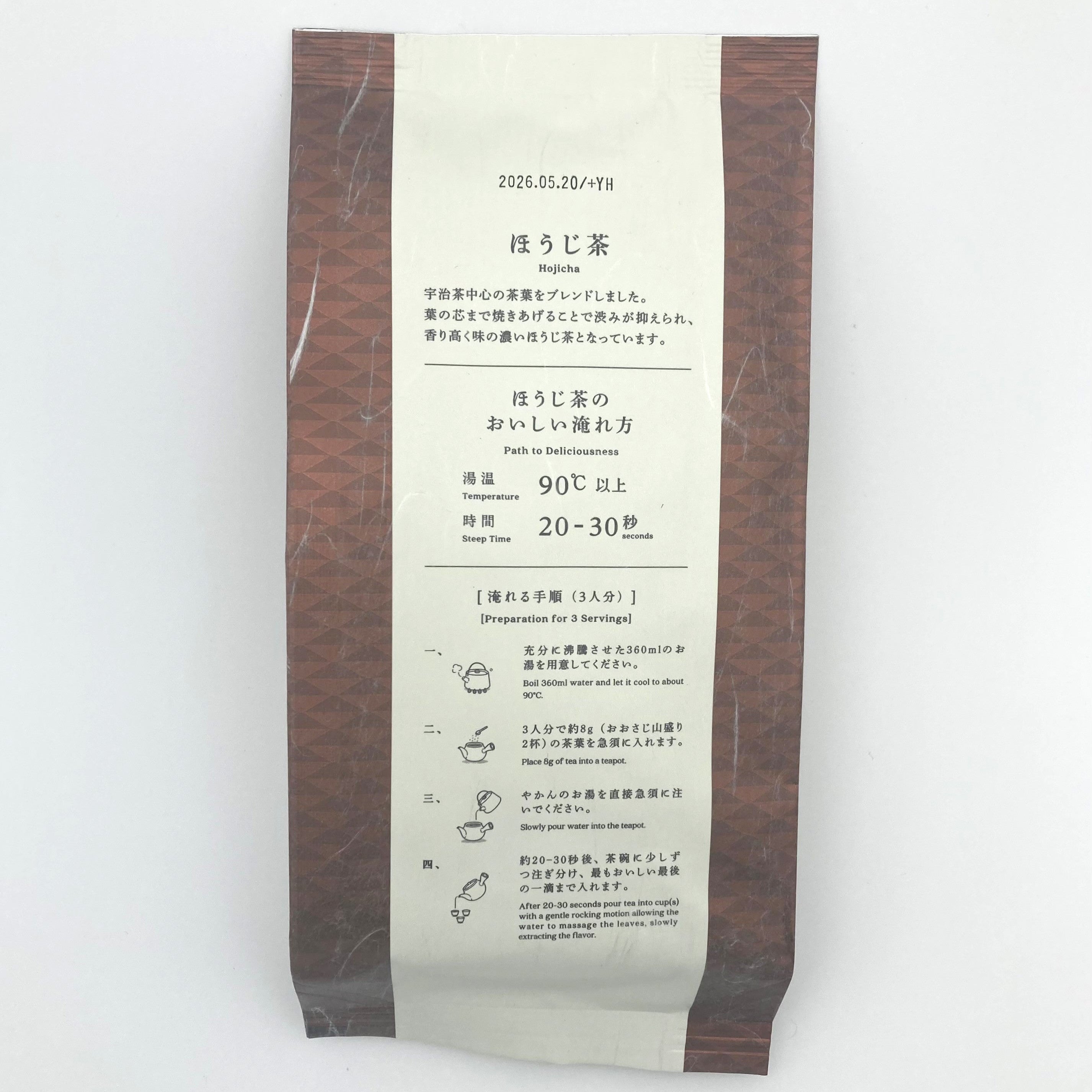

美味しい淹れ方のポイント

それぞれの美味しさを最大限に引き出すためには、淹れ方にもポイントがあります。

緑茶は種類にもよりますが、一般的に少し冷ましたお湯(70〜80℃程度)で淹れると、旨味と渋みのバランスが良く、まろやかな味わいになります。

一方、ほうじ茶の香ばしさを引き出すには、高温のお湯で淹れるのがおすすめです。熱湯を注ぎ、30秒程度蒸らすと、ほうじ茶ならではの豊かな香りが立ち上ります。

まとめ

このように、緑茶とほうじ茶は、どちらも日本で親しまれるお茶ですが、その個性は大きく異なります。

もとは同じ茶葉から作られるものの、「焙煎」という独自の工程を経ることで、色、香り、味わい、そして含まれる成分までが変化するのです。

鮮やかな緑色で、爽やかな香りと旨味、程よい渋みが特徴の緑茶に対し、ほうじ茶は香ばしい香りとまろやかな味わいが特徴の茶色いお茶です。

緑茶に多いカテキン、そしてほうじ茶ならではの香ばしい香り成分ピラジンなど、それぞれの成分や特性を理解すれば、その日の気分や場面にぴったりの一杯を選ぶ楽しみがもっと広がるはずです。