長寿のお祝い完全ガイドと年齢早見表:年齢・由来・海苔ギフトで伝える感謝の気持ち

はじめに

長寿祝いは、人生の節目を迎えられた方々の、さらなる長寿と健康を願って祝う、日本古来の伝統行事です。

還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿と、年齢を重ねるごとに様々な名称が付けられ、それぞれに異なる意味合いが込められています。

この記事では、長寿祝いの由来や種類、お祝いの時期、そして、長寿祝いに海苔ギフトがおすすめの理由について詳しく解説していきます。

長寿祝いの種類と年齢、早見表

平均寿命が延びて、60歳といっても長寿のイメージはわかない現代ですが、長寿のお祝いは満60歳(数え年61歳)で祝還暦から始まります。

続く、古希、喜寿、傘寿…、とそれぞれの年齢には、長寿と健康を願う意味が込められた美しい名称があります。

以下に、長寿祝いの年齢早見表をご用意しました。この早見表を参考に、ご家族や親しい方々の長寿を、感謝の気持ちと共にお祝いしましょう。

| 年齢 | 名称 | 意味 |

| 61歳 | 還暦(かんれき) | 60年で十干(甲(きのえ)、乙(きのと)、丙(ひのえ)、丁(ひのと)、戊(つちのえ)、己(つちのと)、庚(かのえ)、辛(かのと)、壬(みずのえ)、癸(みずのと)の10種類)と十二支を組み合わせた60種類の十干十二支が一巡し、生まれた年と同じ干支に戻ることから、「本卦帰り(ほんけがえり)」ともいう。 |

| 66歳 | 緑寿(ろくじゅ) | 6が重なることにちなんで、「ろく」と読む「緑」の字を当てている |

| 70歳 | 古稀(こき) | 中国・唐の時代に広く知られていた詩人、杜甫(とほ)の詩「曲江」の一節。「人生七十古来稀なり」に由来する。 |

| 77歳 | 喜寿(きじゅ) | 「喜」の文字を草書体にしたときの㐂の形が、七十七に見えることから。「喜の字の祝い」ともいう。 |

| 80歳 | 傘寿(さんじゅ) | 「傘」の文字を分解すると「八」と「十」になることから。 |

| 81歳 | 半寿(はんじゅ) | 半の文字を分解すると八十一になることから。将棋の盤の目が81マスあることから、盤寿ともいう。 |

| 88歳 | 米寿(べいじゅ) | 米の文字は分けると八十八になることに由来している。 |

| 90歳 | 卒寿(そつじゅ) | 卒の文字の略語「卆」を分解すると、九と十になることに由来している。 |

| 99歳 | 白寿(はくじゅ) | 「百」の文字から「一」を引くと、「白」になることから。あと1歳で100歳になるという意味 |

| 100歳 | 百寿(ひゃくじゅ) | 百賀、上寿ともいい、百歳という年齢に由来。1世紀生きたことから「紀寿」ともいう。 |

| 108歳 | 茶寿(ちゃじゅ) | 茶の文字を分解すると、十、十、八十八となり、合計108になることから |

| 111歳 | 皇寿(こうじゅ) | 「白」は「九十九」、王を分解すると「十」「二」になり、合計すると111になることから。 |

| 120歳 | 大還暦(だいかんれき) | 二度目の還暦という意味。 |

満年齢と数え年の違い

満年齢と数え年は、どちらも年齢の数え方ですが、計算方法が異なります。

満年齢は、生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ加算していく数え方です。

私たちが普段使っている年齢の数え方で、履歴書や運転免許証など、公的な書類にも用いられます。

数え年は、生まれた年を1歳とし、元日(1月1日)を迎えるごとに1歳ずつ加算していく数え方です。

昔は、日本を含めた東アジア諸国で広く用いられていましたが、現在では、一部の伝統行事や風習の中で使われる程度です。

※長寿のお祝いはもとは数え年で行っていたが、現在は満年齢で行うことが多いです。

長寿祝いの時期と方法

お祝いの時期や方法は、地域やご家庭の事情によって異なりますが、一般的には、長寿を迎える方の誕生日や、その年の始まりなどを選ぶことが多いです。

お祝いの仕方についても、時代とともに変化してきました。

かつては、家族や親戚が集まって盛大な宴を開き、長寿を象徴する赤いちゃんちゃんこなどを贈るのが一般的でしたが、現代では、本人の希望を尊重し、食事会や旅行のプレゼントなど、より多様な形でお祝いするケースも増えています。

長寿のお祝いは普段は言えないことを伝える良いチャンスです。

「これからも元気でいてね」そんな素直な思いを伝えるとよいでしょう。また、この機会を利用して、家族で記念になるイベントを企画するのも楽しいものです。

還暦は赤、他の年齢は?

長寿のお祝いでは、年齢ごとにテーマカラーが設定されており、それぞれに深い意味合いが込められています。

還暦:赤

61年目に生まれた干支に戻ることから「赤ちゃんに還る」とされて、赤いちゃんちゃんこなどが送られます。

赤は魔除けにつながるとされますが、赤いちゃんちゃんこを嫌がる人は多いもの。その場合は赤いセーターやジャケット、バッグなど、実用性のある赤い品を贈ることが多いようです。

傘寿・米寿:黄色や金茶色

高貴な色として尊ばれてきただけでなく、秋の実りや豊穣を表す色としても親しまれてきました。特に、米寿の黄色は、稲穂の色から連想される豊かさを象徴する色として、長寿を祝う意味合いが込められています。

古希・喜寿・卒寿:紫色

高貴さや気品を表す色として、古くから位の高い人々のみが身につけることを許された特別な色でした。そのため、長寿を迎えた方への敬意を表す色として、これらの祝いの席で用いられます。

白寿:白色

純粋さや清浄さを表す色として、長寿を祝うにふさわしい色とされています。

百寿:白色・桃色

純粋さや清浄さを表す白のほかに、桃色が用いられることもあります。桃色は、幸福や優しさを表す色であり、長寿を祝う温かい気持ちを伝える色として親しまれています。

これらの色は、単なる色分けではなく、それぞれの年齢を祝う意味合いや、文化的な背景を反映したものです。

長寿のお祝いに関するよくあるご質問

Q. 数え年を過ぎてしまいました。満年齢で祝ってもいい?

→満年齢でも問題ありません。

お祝い事は先に延ばしてもよいとされています。最近は長寿祝いも満年齢で祝う人が多くなっています。数え年のタイミングを逃してしまっても、長寿を祝う気持ちが大切なので、にぎやかにお祝いをしてあげましょう。

Q.喪中でもお祝いをしてもいいの?

→忌明けならば問題なし

喪中でも四十九日(または三十五日)を過ぎて忌明けしていれば、お祝いをしても構いません。ただし、家庭や地方のしきたりもあるので、それに合わせて考えましょう。

また、家族を亡くしたばかりで本院がお祝いをしてもらうような気持ちになれない、という場合もあります。ご本人の気持ちを考えて決めるようにしましょう。

Q.年寄り扱いされているようで嫌がりそうなのですが

→現役を退いてから本格的なお祝いを

60歳は現役の方が多く、年より扱いされているようで祝ってもらうのを嫌う人もいます。長寿のお祝いは、それぞれ本人の生活スタイルに合わせる配慮が必要です。

本格的にお祝いするのは、現役を退いてからが好まれます。

Q.お返しは必要ですか?

→長寿の喜びを分ける気持ちで記念品を

基本的にはお返しは不要ですが、元気で長生きしたことを周囲の人たちに分ける気持ちで、記念品を贈ることもあります。

紅白の饅頭やお赤飯、名前を入れた花瓶や茶器、「喜」や「米」など、年齢にちなんだ一文字を染め抜いた風呂敷やふくさなどを、いただいたお祝いの金額にかかわらず一律に送ります。

紅白蝶結びの掛け紙に、表書きは「内祝」や「○○記念」などとします。

長寿祝いに海苔がおすすめなワケ

長寿を祝う贈り物として、海苔が選ばれることがあります。

一見意外に思えるかもしれませんが、実は海苔には長寿を願う意味合いと、健康を気遣う気持ちが込められた、縁起の良い贈り物なのです。

1. 幸運を運ぶ縁起物「海苔」

かつて海苔は「運草」という名前で呼ばれていました。

というのも、海苔の作出方法が解明されたのは昭和20年代のことで、それまでは、海苔の生態などは一切解明されておらず、収穫量も不安定。

まさに「運が良ければ穫れる」ものだったのです。

このような経緯から、海苔は運が良く福に恵まれていることの象徴として考えられています。

今でも大変縁起が良い贈り物として「あなたにたくさんの幸運が訪れますように」という思いを込めて、大切な人への贈り物として選ばれています。

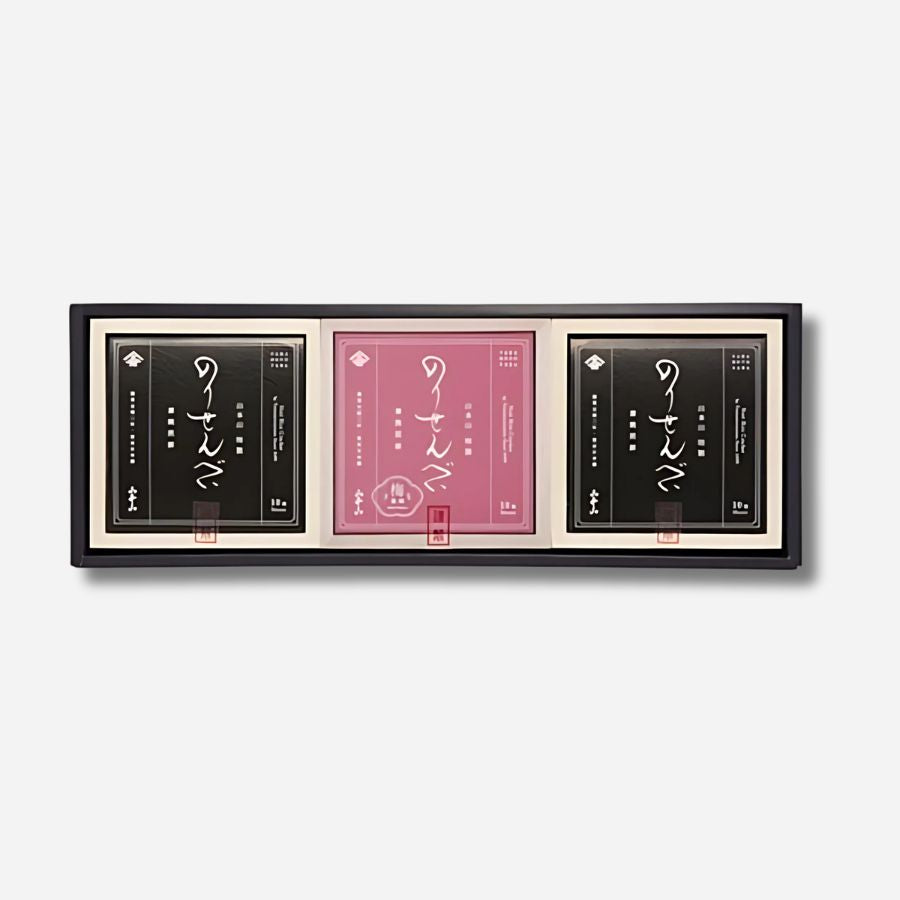

2. 健康・長寿の象徴である山本山

「山本山」という名前には、300年以上もの長い歴史と伝統が息づいています。

その重厚感のある響きは、長寿や健康の象徴ともされており、縁起の良さを感じてくださる方も多いようです。

長寿のお祝いとして「山本山」のギフトを贈ることは、大切なご家族の健康と長寿を願う、温かい気持ちの表れです。

長寿を迎えられた方の人生の重みと、これからますます健やかに長生きしてほしいという願いを込めて、贈られてきたギフトには、単なる品物以上の価値があると言えるでしょう。

3. 世代を超えて愛される味

山本山を手に取られたお客様からは、まず「懐かしい!」「あの山本山だ!」というお声がよく聞かれます。

その瞬間、自然と笑顔がこぼれ、そこから温かい会話が生まれる様子が目に浮かぶようです。

おおよそ還暦を迎える世代の方ならば「上から読んでも下から読んでも」のフレーズを覚えている方も多いことでしょう。

あのCMが流れていた当時、お茶の間でどんな会話が生まれていたのでしょうね。きっと家族の思い出が脳裏に浮かび、昔懐かしい気持ちになるはず。

「あの山本山でしょう」「よく知っていたね」「CM覚えてる?」そんな昔話に花を咲かせながら、楽しいご家族の時間を過ごしていただけたら幸いです。