基本+アレンジ!おにぎりの海苔の巻き方6選|おにぎりを美味しくする海苔選びの秘訣も!

はじめに

おにぎりの顔とも言える海苔。

でも、ただ巻けばいいってもんじゃないんです! 実は、巻き方ひとつで見た目も味もガラリと変わるってご存じでしたか?

決まった巻き方や名前があるわけではありませんが、今回は、代表的な6つのスタイルをご紹介します。

海苔の量や巻き方によって、こんなに印象が変わるんだ!と驚くはず。ぜひ、おにぎりの奥深い世界を体験してみてください。

おにぎりの海苔の巻き方6種類

以下が、おにぎりの海苔の巻き方の基本の6種類です。

海苔の巻き方を変えて味や食感の違いを感じてみましょう。

海苔は、焼き海苔や味付け海苔など、種類によって風味も変わるので、色々試して、お好みの組み合わせを見つけてみてくださいね。

1. 帯巻き

俵型のおにぎりの定番スタイルといえば「帯巻き」。まるでプレゼントのリボンのように、成形したご飯に帯状の海苔がぐるりと一周巻かれた巻き方です。

俵型のおにぎりや味付け海苔を使用する際によく見られる巻き方です。細長い海苔を帯のように巻き付けることで、どこか上品で可愛らしい印象になります。

海苔とご飯のバランスが良く、見た目も美しいので、お弁当にもおすすめです。

2. 側面巻き

おにぎりの側面を海苔でキュッと巻いた、ちょっとおしゃれな「側面巻き」。

こちらは、三角形や太鼓型のおにぎりにぴったりの巻き方。具材を中に入れずに広い面にのせて見せるおにぎりの場合にこの巻き方をすることがあります。

例えば、鮮やかなイクラや、香ばしい鮭フレークをたっぷり使ったおにぎりにすれば、華やかで、食欲をそそる一品になります。

海苔を側面にぐるりと巻き付けることで、海苔の風味をより一層楽しめます。

3. 中央巻き

おにぎりといえばコレ!おにぎりの中央に、小さめにカットした海苔をちょこんと乗せ、昔ながらの定番スタイルです。

三角形や太鼓型など、どんな形のおにぎりにも合わせやすいのが特徴です。シンプルながらも海苔の風味をしっかり感じられます。ご飯とのバランスが良く、食べやすさも抜群です。

4. 全面巻き

海苔好きにはたまらないのが「全面巻き」。大きな海苔でおにぎり全体を包み込む、贅沢な巻き方です。

一口食べれば、海苔の風味が口いっぱいに広がります。丸いおにぎりや、コンビニでよく見かける三角形のおにぎりも、この「全面巻き」が多いです。

どこから食べても海苔を味わうことができるので、まさに、海苔を存分に楽しみたい方のための巻き方です。

5. 挟み巻き

大きな海苔でご飯が見えなくなるくらいまで、はさむように巻く巻き方。

海苔の両端を揃えて、きっちりとした印象に仕上げるのも良いですし、あえて片方を長めに残して、遊び心のある形にするのもおすすめです。

ご飯に触れている部分ではしっとりとした柔らかいくちどけを、ご飯に触れていない部分ではパリッとした食感のどちらも楽しむことができます。

上質な海苔の味をしっかり味わいたいときにはこちらがおすすめです。

6. 着物巻き

その名の通り、おにぎりに着物を着せるように海苔を巻く、見た目にも美しい巻き方です。

一番上の部分だけご飯を覗かせ、そこに色鮮やかな具材をちょこんと乗せるのがポイント。まるで着物の襟元から覗く美しい肌のようですね。

具材がひと目でわかるので、たくさんの種類のおにぎりが並んでいるお店でも、選びやすくて便利です。

いつものおにぎりをワンランクアップさせたいときにおすすめです。

おにぎりを最高に美味しくする、海苔選びの秘訣

美味しいおにぎりを作るなら、海苔選びも重要です!海苔のプロである私たちが、とっておきの選び方をお教えします。

ポイントは、「香り・艶・厚さ」。磯の香りが豊かで、黒々と輝くような艶があり、厚すぎず薄すぎない海苔が、おにぎりに最適です。

スーパーで海苔を選ぶ際は、ぜひ海苔の色をチェックしてみてください。

美味しい海苔はとにかく黒い色をしています。色が黒々としていてツヤがあり、漆を塗ったような見た目の海苔が、風味豊かで美味しいとされています。

一方、品質が低い海苔は緑色をしています。

この緑色は、海苔が十分に育っていない証拠です。スーパーマーケットなどで安価な海苔を購入すると、この緑色の海苔を見かけることがありますが、緑色の海苔は、風味も薄く、食感も悪いことが多いです。

おにぎりや手巻き寿司など、海苔本来の味を楽しみたい場合はお勧めしません。

産地は、有明海産や瀬戸内産、宮城県産など様々ですが、それぞれの地域で育まれた海苔の個性を楽しむのもおすすめです。

まず、国内最大の海苔生産量を誇る有明海。

干満の差が大きく、栄養豊富な海で育つため、アミノ酸の含有量が多く、うまみが強い点が特徴です。

口に入れた瞬間、ふんわりとした磯の香りが広がり、口の中でとろけるような柔らかな食感をしています。

あまりの柔らかさに、長時間ごはんに巻いているとお米の水分を吸って溶けてしまうほど。

しっとりした海苔が好きな方や、海苔の濃厚な旨みを味わいたい方には間違いなくおすすめです。

一方、瀬戸内海で育つ海苔は、急流にもまれて育つため、肉厚でしっかりとした歯ごたえが特徴です。風味も強く、巻き寿司やおにぎりとの相性は抜群。

噛むほどに、独特の香りと食感が楽しめます。パリッとした海苔の食感を楽しみたい方にはおすすめです。

その他にも、寒暖差の大きい宮城県産の海苔は、肉厚で甘みと旨味が凝縮された味わいですし、東京湾に面した千葉県産の海苔は、豊かな自然環境で育ち、風味豊かで質の高い海苔が特徴です。

このように、海苔の産地によって、様々な個性があります。

ぜひ、お好みの産地を見つけて、おにぎりとの最高の組み合わせを楽しんでください。

おにぎりには安い海苔で十分?

「おにぎりの海苔なんて、安いので十分でしょ?」そう思っていませんか?

しかし、加工の回数が少ない海苔は、価格が素材そのものの品質に、そして味に直結します。

そのため、安い海苔は、どうしても質が落ちてしまうことも。薄すぎて破れてしまったり、厚すぎて噛み切れなかったり…せっかくのおにぎりが台無しになってしまうこともあります。

シンプルな素材だからこそ、質の良い海苔を選んでみませんか?口に入れた瞬間、磯の香りがふわっと広がり、お米の甘みと見事に調和します。

パリッとした食感、そしてとろけるような口どけ。少し値が張っても、品質の良い海苔を選ぶことで、おにぎりの美味しさが格段にアップしますよ。

おにぎりに海苔が巻かれたのはいつから?

今や日本の食卓に欠かせないおにぎり。海苔を巻くようになったのは一体いつからなのでしょうか?

海苔自体は、古代から日本人に親しまれてきました。

721年成立の「常陸国風土記」には、すでに海苔を食す記述が登場します。

しかし、当時の海苔は貴重品であり、庶民の口にはなかなか入りませんでした。宮中への献上品や貴族の食事として供される時代が長く続いたのです。

海苔は本来、天然のものを採取し、乾燥させた「生海苔」でした。

風土記に描かれた海苔を浜辺に干す情景は、現代の私たちにも馴染み深いものです。その製法は1000年以上もの間、大きく変わることはありませんでした。

転機が訪れたのは、江戸時代。

海苔の養殖が始まり、生産量が飛躍的に増加します。まもなく、和紙の製法を応用した「板海苔」が誕生しました。この板海苔こそ、私たちが今日よく知る海苔です。

こうして、元禄年間(1688年~1704年)、白米で握ったおにぎりに海苔を巻く、というスタイルが誕生したのです。

海苔を巻いた理由は、はっきりとは分かっていません。

手にご飯粒が付かないようにするため、あるいは海苔の豊富な栄養を摂取するためなど、様々な説が考えられます。

海苔はミネラルやタンパク質を豊富に含み、精米によって失われがちな栄養素を補う効果もあったのかもしれません。

興味深いのは、おにぎりに海苔が巻かれたのとほぼ時を同じくして、「海苔巻きずし」が登場していることです。

おにぎりと寿司は、共に日本の食文化を代表する存在として、非常に近しい関係にあったのかもしれません。

江戸時代、様々な変化の中で、おにぎりは白米と海苔を組み合わせることで、ほぼ完成形に到達したと言えるでしょう。そして、現代の私たちも、その美味しさを享受しているのです。

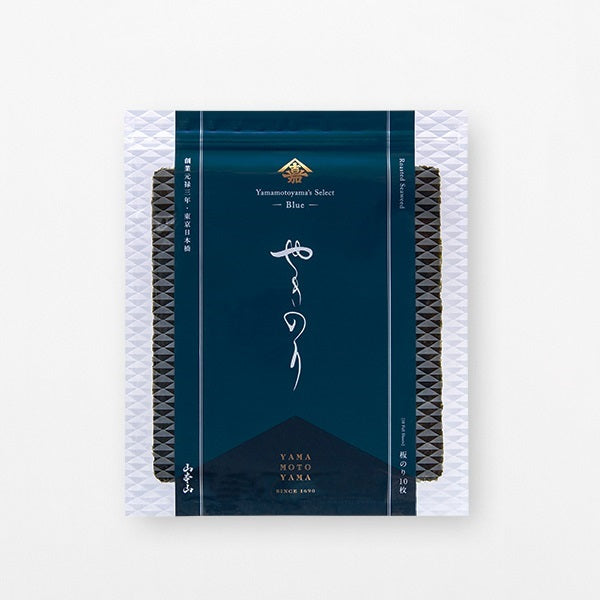

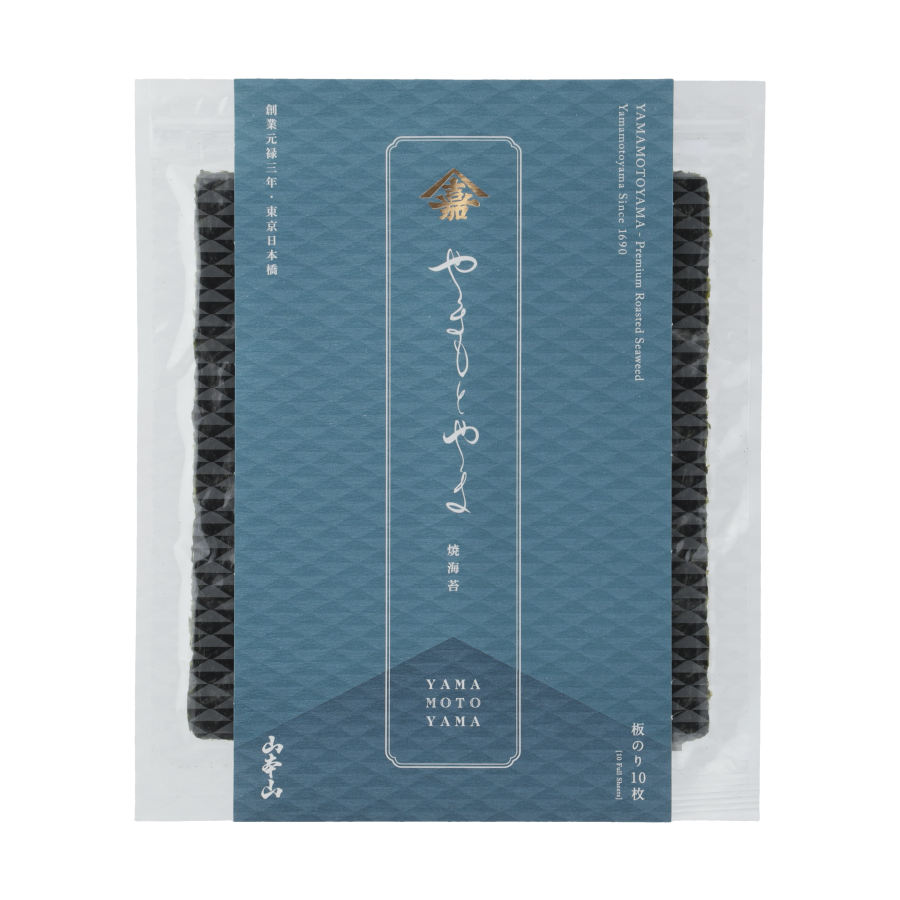

おにぎりにおすすめの海苔

以下では、山本山が扱う商品のうち、特におにぎりにおすすめの海苔をご紹介します。