緑茶ががんに効くって本当?茶産地のデータが示す驚きの事実

はじめに

日本人の死亡率で最も多いのが、がんです。

しかしながら緑茶の産地として知られる地域では、がんの発症率が低いというデータが数多く報告されています。これは一体なぜなのでしょうか?

今回は、「緑茶とがん予防」をテーマに、緑茶の摂取とがん発症の関係について最新の研究成果を交えながら詳しく解説していきます。

緑茶とがん:研究の始まりと現状

古来より健康に良いとされてきた緑茶。

近年、その健康効果は科学的な視点からも注目を集めており、特にがん予防効果に関する研究が盛んに行われています。

しかし、そもそもお茶の健康機能が注目されるようになったきっかけは、がんと関連する細胞の突然変異を抑制する効果がお茶に見いだされたことです。

微生物や動物の細胞を対象とした実験により、発がん性物質による突然変異を緑茶が強く抑制することが明らかになりました。

これを皮切りに、お茶とがんの関係に関する研究が本格化し、特に日本人のがんの主要な原因である胃がんに対する予防効果が期待されるようになりました。

緑茶の成分とがん抑制メカニズム

がんの発症は、遺伝子に傷がつくことから始まります。

生活環境の中で、化学物質やウイルスなど、身の回りにある突然変異を起こす物質(イニシエーター)が遺伝子に傷をつけ、正常な細胞が突然変異を起こしてしまうのです。

しかし、緑茶に含まれるカテキン類、特にEGCG(エピガロカテキンガレート)は、この突然変異を抑制する効果があることが、様々な研究で明らかになってきました。

さらに、EGCGはがん幹細胞の機能を抑制する効果も報告されています。

がん幹細胞は、がんの再発や転移に深く関与していると考えられているため、EGCGによるがん幹細胞への影響は、がんの抑制に大きく貢献する可能性を秘めていると言えるでしょう。

その他にも、緑茶にはビタミンC、ビタミンE、β-カロテンなど、抗酸化作用を持つ成分が豊富に含まれており、細胞のDNA損傷を防ぐことで、がんの発生自体を抑制する効果も期待されています。

明らかになった茶産地のがん死亡率

緑茶の健康効果、特にがん予防効果については、長年にわたり研究が重ねられてきました。

初期の研究では、微生物や動物細胞を用いた実験で、発がん性物質による突然変異を緑茶が抑制することが確認されました。これは細胞レベルでの緑茶の有効性を示す画期的な発見でした。

その後、研究はヒトを対象とした疫学調査へと進展しました。

すると、緑茶を日常的に摂取する人々、特に緑茶の産地として知られる静岡県民において、がんによる死亡率が全国平均に比べてはるかに低いという結果が明らかになりました。

さらに興味深いのは、静岡県内を75市町村に分けて分析し、年齢構成を補正した結果です。

がん死亡分布図を作成したところ、静岡県内でもがん死亡率が特に低いのは、川根などをはじめとする緑茶の主要産地であり、日頃からお茶をよく飲んでいる地域であることが明らかになりました。

1日5杯の緑茶で胃がんリスクが7割減!?

それを受けて行われた国立がんセンターの大規模な疫学調査では、緑茶を一日5杯以上飲む女性は、1杯未満の女性に比べて胃がんの発症リスクが7割以上も低いという結果が出ています。

さらに、動物実験では、緑茶が胃がんだけでなく、十二指腸、すい臓、肺、乳腺など、様々な臓器の発がんを抑制することが示されています。

これは、前述したように、緑茶に含まれるカテキン、特にEGCG(エピガロカテキンガレート)が、がん細胞の増殖や転移に関わる酵素の働きを阻害したり、がん細胞にアポトーシス(自滅)を誘導したりする効果を持つためと考えられています。

その後行われた埼玉県立がんセンターの疫学調査でも、1日10杯以上の日本茶を飲む人は、心疾患の発生率が低いことや、がんの死亡率が低いというデータがあり、癌による死亡年齢は、1日3杯以下しか日本茶を飲まない人に比べると、男性で約3歳、女性で約7歳遅れていることが公表されています。

このように、様々な研究結果から、緑茶の摂取量が多いほど、がんの予防効果が高まる可能性が示唆されています。

緑茶は、がん予防の可能性を持つ食品として世界的に注目を集めており、国内外でさらなる研究が進められているのです。

今後の展望

緑茶の抗がん効果については、数多くの研究が行われていますが、まだすべてが解明されたわけではありません。

効果の程度やメカニズムには、個人差や緑茶の種類、摂取量など、様々な要因が影響すると考えられます。

しかし、これまでの研究成果から、緑茶ががん予防に役立つ可能性は十分に高いと言えるでしょう。日々の生活に緑茶を取り入れることは、がん予防だけでなく、健康増進にも繋がると考えられます。

がん予防効果を高めるための5つのポイント

緑茶の健康効果を最大限に得るためには、適切な摂取方法を知ることが重要です。

1. 急須で淹れたお茶を飲む

ペットボトルのお茶も手軽で便利ですが、急須で淹れたお茶には、ペットボトルのお茶に比べて、テアニンが約5倍、ポリフェノールが約1.4倍、カテキンが約2.5倍も多く含まれています。お茶の葉から直接抽出することで、これらの有効成分をより多く摂取することができます。

2. 1日に複数回飲む

緑茶に含まれる健康成分は、残念ながら体内に長時間留まりません。そのため、1日に複数回に分けて飲むことで、効果的にその恩恵を受けることができます。

理想的なのは、朝、昼、晩など、こまめにお茶を飲む習慣をつけることです。

前述した国立がんセンターの調査によると、1日に5杯以上の緑茶を飲む女性は、胃がんの発症リスクが大幅に減少するという結果が出ています。

1日に5杯というと、一見多いと感じるかもしれませんが、朝起きてすぐの1杯、朝食時の1杯、午後の休憩に1杯、夕食時に1杯、そして寝る前のリラックスタイムに1杯と、無理なく生活の中に取り入れることができます。

3. 熱いお湯で淹れる

緑茶に含まれる様々な成分を効率よく抽出するためには、お湯の温度が重要です。

カテキン類は、高温で抽出されやすいため、80℃以上のお湯で淹れるのがおすすめです。

特に、抗酸化作用や抗がん作用が期待されるEGCGは、80℃以上の熱湯で抽出することで、より効率的に摂取することができます。

4. 食事と一緒に飲む

緑茶に含まれるカテキンは、食事と一緒に摂取することで吸収率が高まることが知られています。

これは、食事中の脂肪やタンパク質と結合することで、カテキンの吸収が促進されるためです。食事中や食後にお茶を飲むようにしましょう。

5. お茶の種類を選ぶ

緑茶には、玉露、煎茶、番茶など様々な種類がありますが、品種や栽培方法によって含まれる成分が異なります。

健康効果を期待する場合は、カテキン含有量が多い品種を選ぶと良いでしょう。

カテキン含有量が多い品種

1. 玉露

玉露は、収穫前約20日間、茶園を覆い日光を遮断して栽培されます。これは、渋み成分カテキンを抑え、旨み成分テアニンを増やすためです。

しかし、日光を遮ることでカテキンが減るわけではありません。玉露は煎茶や番茶に比べ、カテキン含有量が多いことが分かっています。これは、日光遮断により、カテキンの一部が、より渋みが少なく体に吸収されやすい形に変化するためと考えられています。

2. 抹茶

抹茶は、玉露と同じように日光を遮って栽培された茶葉を石臼で挽いたものです。玉露と同様に茶葉に含まれるカテキン含有量が高く、さらに粉末状であるため、茶葉に含まれる栄養成分を丸ごと摂取することができます。

3. かぶせ茶

茶葉を摘む前の1週間から10日前後、ワラや寒冷紗などの覆いを茶樹にかけ、日光を遮って育てた茶葉から製造されるお茶をかぶせ茶といいます。玉露と煎茶の間に位置するような味と香りを持つまろやかなお茶です。玉露や抹茶同様、カテキン含有量が多い特徴があります。

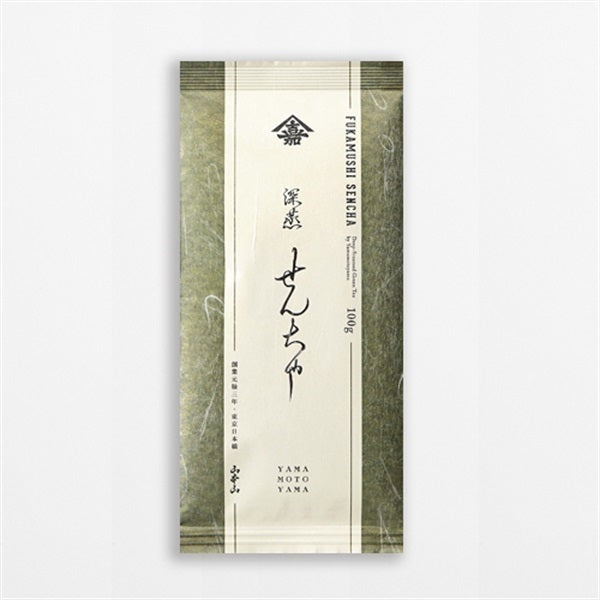

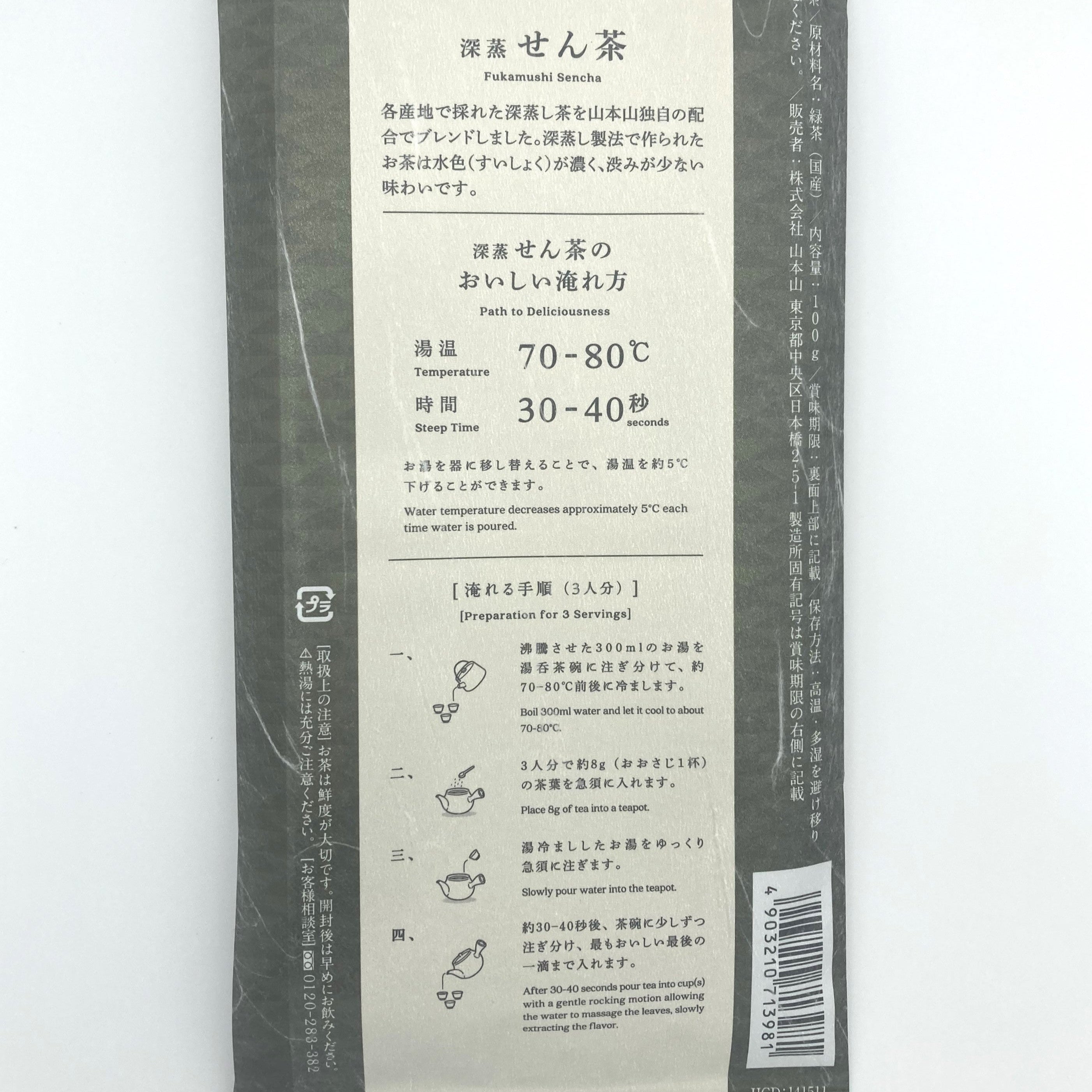

4. 深蒸し煎茶

深蒸し煎茶は、通常の煎茶よりも蒸す時間を長くすることで、渋みを抑え、旨味を引き出したお茶です。

カテキン含有量自体は玉露や抹茶に比べると少ないですが、蒸し時間が長いことから、茶葉が細かくお湯に溶けだしやすく、通常の煎茶よりも、含有成分を豊富に摂取することができます。

まとめ

いかがでしたか。このように、緑茶の抗がん効果は、カテキンの抗酸化作用、ピロリ菌感染の抑制、がん転移の抑制など、多岐にわたります。

これらの効果は、細胞レベル、動物レベル、そしてヒトレベルでの研究で確認されており、緑茶ががん予防に有効である可能性を示唆しており、最新の科学によっても証明されつつあります。

もちろん、がんは遺伝や生活習慣など、様々な要因が複雑に絡み合って発症する病気です。緑茶の摂取だけでがんを完全に予防できるわけではありません。

しかし、緑茶を日々の生活に取り入れることは、がん予防だけでなく、健康全般に良い影響をもたらす可能性があります。

健康的な食生活、適度な運動、そして緑茶。

これらをバランス良く取り入れることで、がんのリスクを減らし、健康的な毎日を送りましょう。

参考文献

津金昇一郎ら. 緑茶摂取と胃がん発生率との関連について. 日本癌学会誌. 2004; 95(12): 1235-1241.

厚生労働省. 人口動態統計.