悪法が生んだ美味?綱吉と板海苔、意外な物語

はじめに

皆さんは徳川家と聞いて、誰を一番に思い浮かべますか?

私にとって、それはやはり「生類憐みの令」で知られる五代将軍、徳川綱吉です。

その極端なまでの動物愛護の姿勢は、時に「悪法」と評されることもありますが、愛犬を我が子のように溺愛する身としては、どこか共感を覚える人物でもあります。

しかし、この悪名高き法令が、意外にも日本の食文化に欠かせない海苔の養殖、ひいては板海苔の誕生に大きな影響を与えたというから驚きです。

今回は、日本の歴史の深淵を覗き見ながら、「将軍綱吉と海苔」という、奇妙ながらも興味深い二つの点がどのように結びついたのかを探っていきましょう。

「生類憐みの令」の真意とは

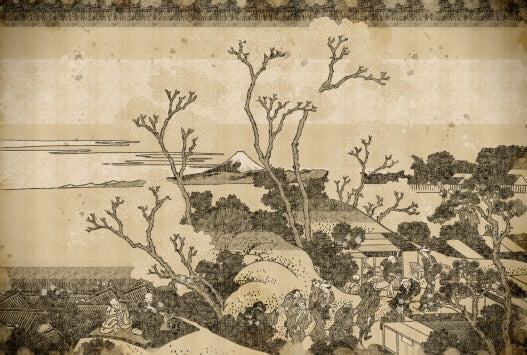

「天下の悪法」とまで評された「生類憐みの令」(しょうるいあわれみのれい)は、江戸幕府五代将軍・徳川綱吉によって貞享二年(1685年)以降に制定されました。

この法令は次第に具体化され、牛馬などの家畜や犬、猫を始めとして、魚、猿、鳥、亀、蛇、虫、爬虫類に至るまで、文字通り「生きとし生けるもの」全てが保護の対象となっていきました。

大名や武将の間で盛んに行われていた鷹狩や狩猟にも、厳しい制限が加えられたのです。この法令は、徳川綱吉が亡くなる宝永六年(1709年)まで、実に約四半世紀にわたり続きました。

動物、特に犬への過度な保護が有名ですが、実はこの法令は、子供や病人、高齢者といった人間の弱者をも保護の対象に含んでいました。

綱吉は、そうした人々の保護を社会福祉政策の一環として重視していたと考えられています。

現代でいう子供や老人への虐待やネグレクトなども、厳しい処罰の対象となっていたのです。

その一方で、犬を虐待したり、傷つけたりする行為に対しては、死罪や遠島といった重罰が科せられた事例も存在しました。

「生類憐みの令」が海苔の養殖にもたらした変化

徳川綱吉が発布したこの生類憐みの令は、一見すると生き物を慈しむ優しい法令でしたが、結果として江戸の漁業に予期せぬ変化をもたらし、海苔の養殖、特に現在の板海苔の誕生と発展に繋がったと言われています。

元禄五年(1692年)、生類憐みの令に関連する措置として、浅草寺の本尊周辺、およそ十六丁四方(約16ヘクタール)に及ぶ隅田川が、神聖な場所として一切の殺生を禁じられ、漁業禁止区域として定められたのです。

この決定によって、この付近で魚を獲り、生計を立てていた多くの漁師たちは、突然にして漁場を失い、日々の糧を断たれるという未曽有の危機に直面しました。

しかし、この絶望的な状況を前に、彼らは決して諦めることなく、生き抜くための新たな道を模索し始めます。

多くの漁師は、比較的漁業への制限が緩やかであった木更津や横浜といった江戸湾の奥へと移住していきましたが、故郷である浅草を離れることを躊躇する人々もいました。

彼らが新たな生活の地として選んだのが、江戸の南に位置する大森という場所です。

大森には、船を係留できる流れの穏やかな多摩川の河口があり、その上流からは栄養分を豊富に含んだ淡水が流れ込んでいました。

奇跡の出会い:板海苔の誕生

そんな浅草からの移住者の一人であった漁師、野口六郎左衛門は、ある日、川に立てられた無数の杭に、おびただしい数の黒い海苔が付着しているのを発見します。

豊かな海苔が育つには、潮の満ち引きがあり、栄養を運ぶ川が流れ込み、海水と淡水がほどよく混ざり合う穏やかな海、という条件が不可欠とされています。

大森の海岸は、まさに海苔の生育に理想的な自然条件がすべて揃った恵まれた場所だったのです。

この何気ない発見から、六郎左衛門の脳裏に、かつて故郷の浅草で盛んであった和紙の紙漉きの技法を応用するという、革新的なアイデアが閃きます。

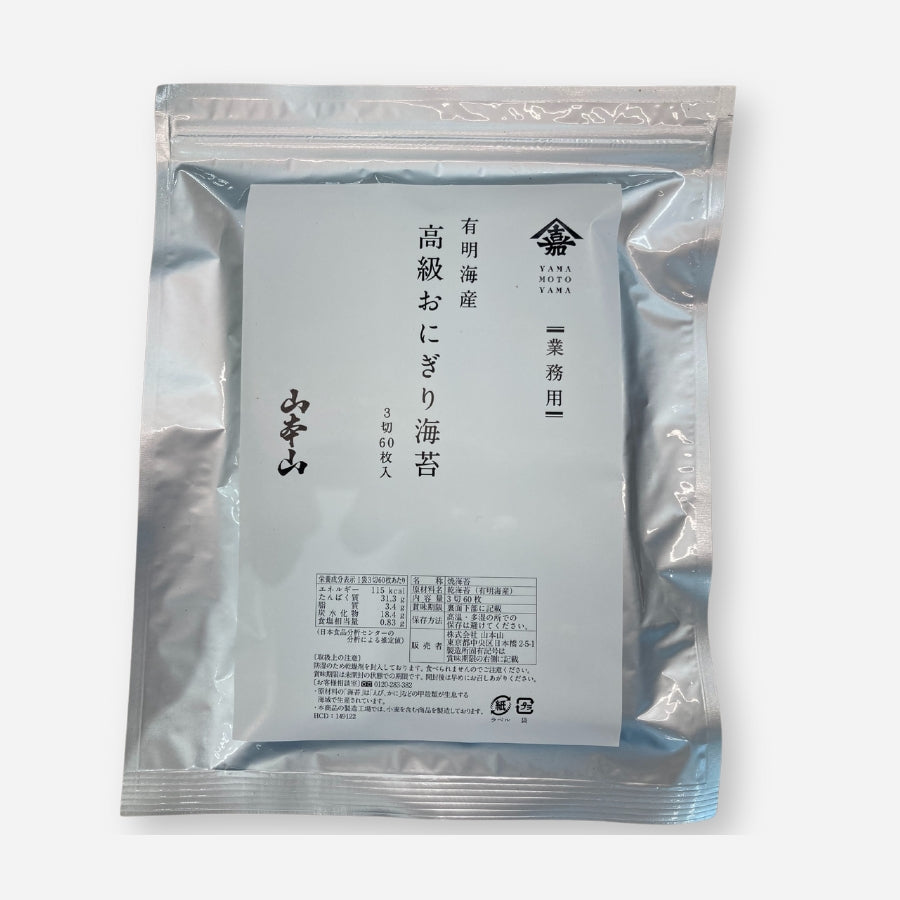

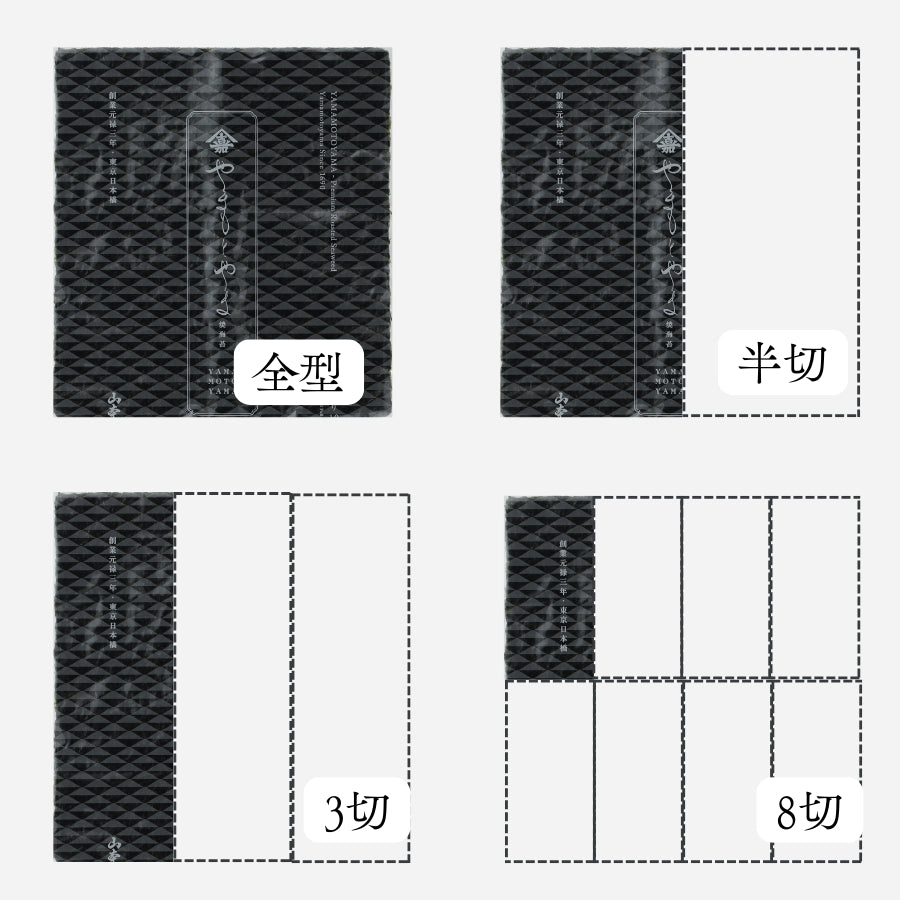

まるで繊細な和紙を漉き上げるように、海苔を薄く均一に漉き上げ、天日で乾燥させるという、それまでには存在しなかったシート状の板海苔、後に「乾海苔(ほしのり)」と呼ばれるものが誕生したのです。

この新たな海苔は、「浅草海苔」という名で江戸の市場に現れ、口にした時の豊かな磯の香りと、それまで主流だった生海苔にはなかった手軽さがたちまち評判を呼び、江戸の食文化に新たな息吹を吹き込みました。

その人気は瞬く間に広がり、やがては江戸を中心として、日本各地へとその名を轟かせていったのです。

まとめ:歴史の綾が紡いだ食文化

いかがでしたか。

一見、生き物を慈しむ優しい意図から出た「生類憐みの令」が、巡り巡って現代の食卓に欠かせない板海苔という食文化を創造したというのは、歴史の奥深さと、人間の適応力、そして何よりも予期せぬ形で文化が発展していくという、まさに歴史の綾と言えるでしょう。

もし、将軍徳川綱吉の一連の法令がなければ、私たちは今、おにぎりや手巻き寿司、お弁当などで日常的に使用している、あの平らな板海苔を目にすることはなかったかもしれません。

そう考えると、日常の食卓にさえ、歴史の不思議な縁が宿っているように感じられますね。